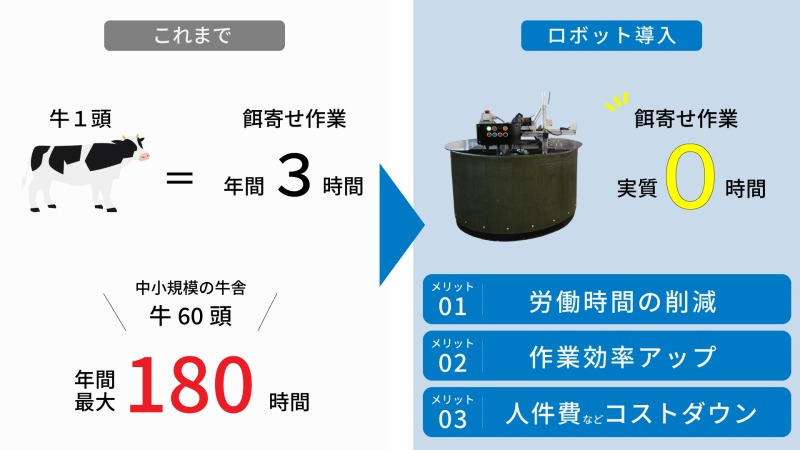

酪農の現場に足を運ぶと、牛の世話にかける労力の多さを実感することができます。搾乳や清掃といった作業の中でも、見落とされがちな「餌寄せ作業」は毎日欠かすことのできない工程です。牛は餌を口でかき寄せながら食べますが、時間が経つと餌が通路の奥に散らばり、牛が届かなくなります。そのため、作業者が数時間おきにスコップやレーキを使って餌を寄せ直さなければならず、この単純作業が日々の負担を大きくしているのです。

近年は海外メーカー製の自動餌寄せロボットも登場し、省力化への関心は高まっています。しかし、それらは欧米の大規模牛舎を前提に設計されているため、国内の中小規模の牛舎環境に適合しにくいという課題がありました。大型で高価、さらに通路の幅に収まらないケースも多く、日本の現場には「オーバースペック」な存在だったのです。

こうした背景を踏まえ、福岡に拠点を置くリックス株式会社は、国内の酪農家の声を取り入れた“ちょうど良いサイズ”の餌寄せロボットの開発に取り組んでいます。同社はこれまでも農業・畜産向けの資材や機器を提供してきた企業であり、現場感覚に即した商品づくりに強みがあります。今回のロボットは、農研機構との共同実証を経ており、2025年にかけての実用化が期待されるものです。労働力不足が深刻化する酪農業界において、この技術はどのような変化をもたらすのでしょうか。

海外ロボットは大きすぎる?現場とのミスマッチ

日本の酪農業は、北海道の大規模牧場から、本州各地の数十頭規模の牛舎まで多様です。しかし共通するのは、人手不足が慢性的であるという現実です。特に中小規模の農家では、家族経営に依存するケースが多く、毎日の餌寄せ作業が体力的にも時間的にも負担となっています。

これまでの自動化機器の多くは、搾乳ロボットや給餌システムなど“目立つ工程”を対象としてきました。その一方で、餌寄せという地味で単純な作業は置き去りにされてきた側面があります。けれども実際には、この作業が乳牛の採食量や健康に直結しており、効率的に行うことは生産性向上に不可欠です。

海外メーカー製の餌寄せロボットは確かに存在しますが、幅が大きく、通路の狭い国内牛舎には導入が難しいという指摘が多くありました。また、価格も数百万円規模と高額で、中小規模の農家にとっては現実的な選択肢になりにくいのが現状でした。こうした「ニーズと提供のずれ」が、新たな国産ロボット開発を後押ししたといえます。

幅830mm、牛舎にフィットする国産サイズ

リックスが開発を進める餌寄せロボットの最大の特徴は、小型化とコスト抑制にあります。機械幅は約830mmと、国内牛舎の通路に収まりやすいサイズ。これにより、狭い牛舎でもスムーズに走行し、牛が食べ残した餌を効率的に寄せることができます。

また、単なるサイズダウンにとどまらず、農家が使い続けられる耐久性やメンテナンス性にも配慮。湿気や埃の多い牛舎環境でも安定して稼働することを重視して設計されています。加えて、価格帯についても既存の輸入品より手に届きやすい水準を目指しており、「導入したいが高すぎる」という農家の声に応える形となっています。

さらに、農研機構と連携しながら実証試験を重ね、現場での課題抽出や改善が進められています。2025年には畜産技術を紹介する展示会での出展も予定されており、酪農家や関係者の注目を集めそうです。

深夜・早朝の負担軽減、労働環境改善へ

このロボットが普及すれば、酪農家の日常は大きく変わるかもしれません。まず期待されるのは、作業時間の削減です。これまで人手で数時間おきに行っていた餌寄せを自動化することで、他の重要な作業に時間を割けるようになります。また、深夜や早朝といった時間帯の負担軽減にもつながり、労働環境の改善が見込まれます。

一方で、課題も残されています。たとえば導入コスト。いくら海外製より安価といっても、数十万円〜百万円規模となれば、簡単に導入を決断できる農家は多くありません。さらに、牛舎環境は一様ではなく、床材や湿度、糞尿の状態などによって機械の耐久性が試されます。故障時のメンテナンス体制も含め、信頼性をどう確保するかが大きなカギとなります。

持続可能な酪農のカギとなるテクノロジー

餌寄せロボットの登場は、酪農DXの一歩として捉えることができます。これまで自動化の波から取り残されていた工程を補完することで、全体の効率化に寄与する可能性があります。

また、この分野には国内外の競合企業も参入しており、開発競争が活発化することで価格低下や技術向上が期待されます。特に、現場目線での改良を重ねることができる国産メーカーの存在は、酪農家にとって心強い選択肢となるでしょう。

今後は展示会や実証試験を通じてユーザーの声を収集し、改良を加えながら普及を進めていくことが求められます。こうした取り組みが進めば、単なる作業負担の軽減にとどまらず、酪農という産業の持続可能性そのものを支える存在となるかもしれません。

小さなロボットが描く大きな未来

リックスが開発を進める餌寄せロボットは、これまで「当たり前」とされてきた作業に新しい解決策を提示しています。海外製品が適合しにくい日本の牛舎環境に合わせた設計は、多くの酪農家にとって歓迎すべきアプローチといえるでしょう。

もちろん、導入コストや耐久性といった現実的な課題は残されていますが、それらを克服できれば、酪農現場に大きな変革をもたらす可能性があります。人手不足が深刻化するなか、こうした国産技術の挑戦は、今後ますます重要な役割を担っていくのではないでしょうか。リックスの取り組みが、酪農の未来をより持続的で豊かなものへと導いてくれることを期待したいです。