未来を想像し、それを形にしてみる――。そんな少しワクワクする体験が、江戸川区で行われました。

パナソニックと朝日新聞社、そして江戸川区が協力して開催した「未来空想新聞2042」編集会議では、中高生たちが生成AIを使って“未来の新聞”を作るという特別な企画が行われました。

参加した6人の中高生は、区内の子どもたちから集まった121件の「未来の新聞の見出し」をもとに、話し合いながら5つの記事を選定。AIを使って本文や画像を生成し、自分たちの手で一つの新聞を完成させました。

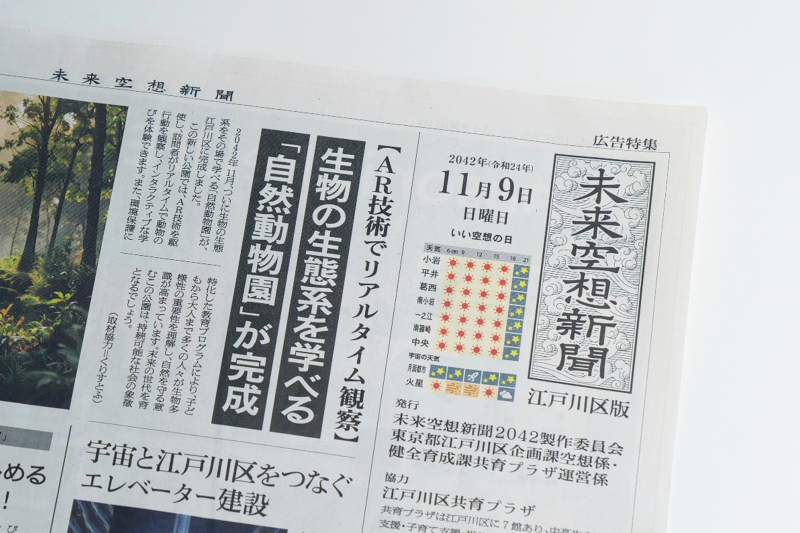

「夏でもやけどしない遊具」や「ARで観察できる自然動物園」など、子どもたちならではの発想が紙面を彩り、見ているだけで明るい未来を感じさせます。

初めてAIに触れる参加者も多く、思い通りにいかない戸惑いと、それを乗り越えて形にしていく楽しさが入り混じった時間になったといいます。

「自分の考えた案が採用されてうれしかった」「未来についてもう少し考えてみようと思えた」といった言葉には、技術を超えて“想像する力”を育てる教育の可能性が見えてきます。

取り組みの背景と「未来空想新聞2042」プロジェクトとは

将来に対して不安を感じる子どもや若者が増えている中で、社会全体が“希望を持てる未来”をどう描くかが問われています。

そんな課題に向き合うためにパナソニックと朝日新聞社が立ち上げたのが、共創プロジェクト「未来空想新聞2042」です。すべての記事が“17年後の未来”をテーマに構成されており、人々が自由に未来を想像し語り合う場をつくることを目的としています。

2022年の創刊以来、企業や自治体を巻き込みながら「空想の記事」や「未来の広告」を掲載してきました。今回の江戸川区との共同企画は、区の「空想係」が同新聞に空想記事を寄稿したことをきっかけに実現したものです。

地域と企業、メディアが手を取り合い、子どもたちに“未来を考える体験”を届けるという、新しい形の共創プロジェクトと言えるでしょう。

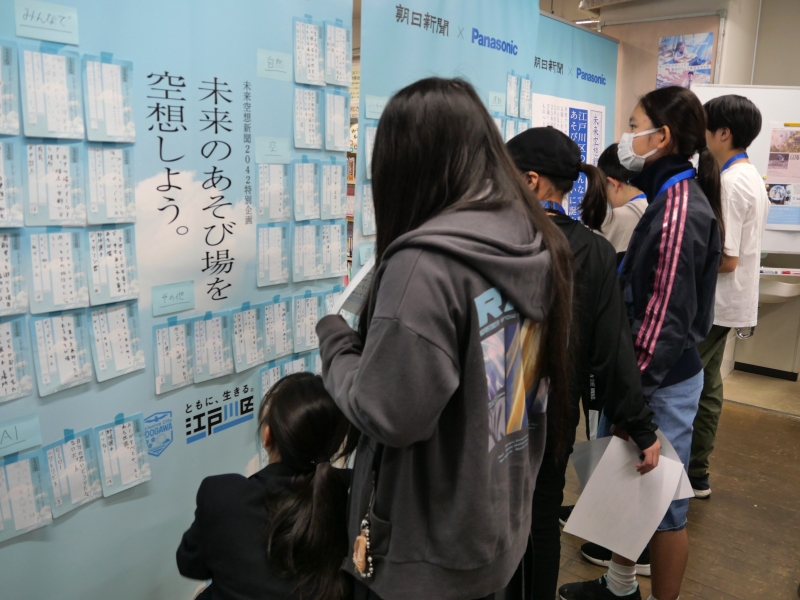

子どもたちが描いた“未来のあそび場”

編集会議が行われたのは、江戸川区内の共育プラザ南篠崎。

参加したのは、区内の中学生4人と高校生2人の計6名です。事前に区内7か所の共育プラザで募集された121件の「未来の新聞の見出し」をもとに、彼らは掲載する5本の記事を選びました。

「子どもが全力で体を動かせる場所をつくりたい」「夏でもやけどしない遊具があればいい」といった声には、日常の中で感じる小さな不便や願いが込められていました。議論を通して、子どもたちは自分たちの思いを“未来のかたち”に変えていきます。

最終的に選ばれたのは、「AR技術で生物の生態を観察できる自然動物園」や「四季を永遠に楽しめるエターナルパーク」など、自由な発想にあふれた5つの見出し。現実と空想のあいだにある未来像が、子どもたちの言葉で少しずつ立ち上がっていきました。

生成AIで新聞をつくる体験

見出しが決まると、子どもたちはいよいよ“記事づくり”に挑戦しました。

編集者のサポートを受けながら、パナソニックと朝日新聞社が共同開発した生成AIツール「未来空想新聞ジェネレーター」を使って記事本文を作成。AIが提案する文章を読みながら、自分たちのイメージに合う表現を選び、少しずつ手を加えていきました。

さらに、画像生成AIも活用して記事用のビジュアルを制作。画面上に次々と生まれる未来的なイメージに、「こんなふうになるんだ!」と歓声が上がる場面もあったそうです。

操作に戸惑う姿もありましたが、試行錯誤を重ねながらAIとの“共作”を体験することで、テクノロジーを使いこなす楽しさや可能性を肌で感じる時間となりました。

完成した新聞は「未来空想新聞2042 江戸川区版」として発行され、区内の共育プラザや図書館、区役所などに掲出。地域の人々に子どもたちの想像力が詰まった“未来の物語”が届けられています。

中高生が語った“未来へのまなざし”

編集会議を終えた子どもたちの言葉には、それぞれの成長や発見がにじんでいました。

「未来のことを考えるのは難しかったけど、もう少し考えてみようと思えた」「自分の考えた案が採用されてうれしかった」といった声からは、体験を通じて“未来を考える楽しさ”を実感した様子が伝わってきます。

また、「新聞はたくさんの時間を使って作られていると感じた」「AIを使わなかったらどれくらい時間がかかるのか気になった」といった感想もあり、メディアの裏側やテクノロジーへの関心が広がったこともうかがえます。

自分たちが選んだテーマが形となり、実際に区内で掲示される――その責任感と誇りが、彼らの言葉の中に静かに息づいていました。

こうした体験を通して、AIというツールが単なる技術ではなく、「人の想像力を引き出すきっかけ」になり得ることを、子どもたちは身をもって感じたのかもしれません。

想像する力が未来をつくる

今回の取り組みは、AIを学ぶ授業でも、新聞制作の実習でもありません。

中高生たちが、自分たちの思いや願いを“未来のかたち”として表現する、新しい学びの場となりました。

生成AIは、その創造を支えるツールであり、主役はあくまで人の想像力です。

パナソニックや朝日新聞社、江戸川区といった異なる立場の組織が協力し合うことで、子どもたちが自ら未来を描く体験を実現できたことは、社会にとっても大きな意義があります。

完成した「未来空想新聞2042 江戸川区版」は、一枚の新聞にとどまらず、子どもたちが自らの手で未来を形づくる“第一歩”を象徴しているように感じます。