クレジットカードや電子マネー、QRコードなどのキャッシュレス決済は、近年日本でも拡大傾向にあり、今後さらに普及していくことが期待されています。そんな中、TISインテックグループのTIS株式会社は、キャッシュレス決済を利用している親世代(20-69歳)と、子世代(15-19歳)を対象とし、キャッシュレス決済の利用実態や、キャッシュレス決済に対する意識や価値観について調査を実施。その結果、キャッシュレス決済は大人だけでなく子ども世代にも浸透しており、家庭内でもデジタルなお金のやりとりが徐々に広がっている実態が明らかになりました。さらに、子どもの早期からのキャッシュレス教育が重要視されていることがわかりました。

「キャッシュレスの方が安全」6割が回答

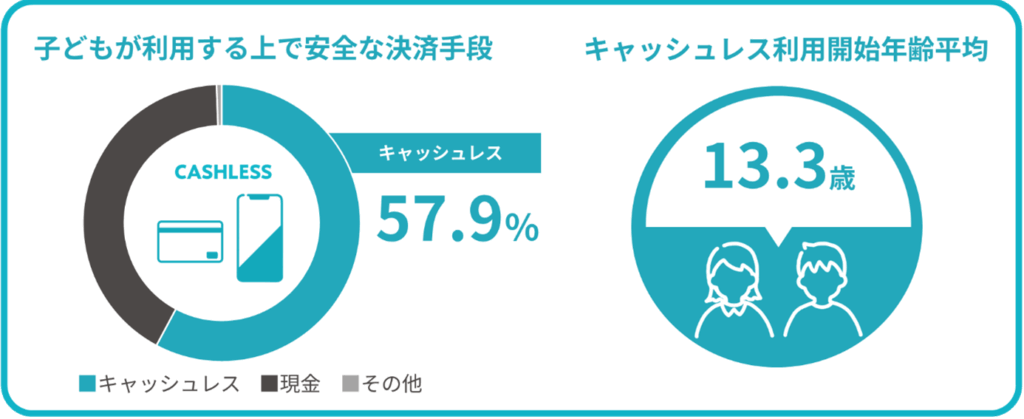

子どもがお金を利用する手段として、「キャッシュレス決済(交通系ICカード/バーコード決済/プリペイドカード/デビットカード/クレジットカード/スマートフォン決済)」が最も安全と回答した人は全体の57.9%で、「現金」の41.6%を上回りました(単一回答:全体 n=700)。

特に20代の若い親世代では「現金」の回答は22.0%と、キャッシュレスを「安全」と考える傾向が強いことがわかりました(単一回答:20代 n=100)。

さらに、家庭でキャッシュレス利用に関する教育をしていない家庭では安全な決済手段を「現金」とする回答が50.5%と高い一方(単一回答:キャッシュレス利用に関する教育は受けていない/行っていないと回答した10~60代n=214)、キャッシュレス利用に関するセミナーや勉強会に参加している家庭では「現金」は29.1%にとどまり(単一回答:キャッシュレス利用に関するセミナーや勉強会に親子で参加していると回答した10~60代 n=55)、キャッシュレス教育を受けた家庭ほど、「キャッシュレスの方が安全」と考える割合が高く、家庭内での教育の有無が認識に大きく影響していることも明らかになりました。

また、キャッシュレス決済の利用開始年齢の平均は13.3歳となりました(単一回答:全体から不明と回答した方を除く n=603)。

お小遣いもキャッシュレスが主流に?

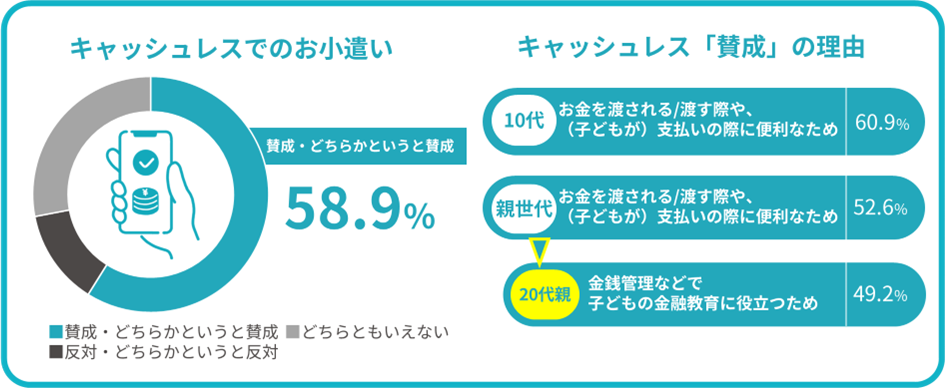

キャッシュレスでお小遣いをもらうこと/あげることについて、「賛成・どちらかというと賛成」は全体で58.9%。どの年代も賛成派が反対派を上回りました(単一回答:全体 n=700)。

20~30代の親の間では6割以上が賛成と、特に若い親世代での支持が目立ちました。(単一回答:20代 n=100、30代 n=100)。

賛成の理由として多かったのは、「お金を渡される/渡す際や、(子どもが)支払いの際に便利なため」と回答。20代の親に絞ると「金銭管理などで子どもの金融教育に役立つため」が最多で49.2%と、若年層の親の金融教育への意識の高さがうかがえました(複数回答:「賛成」or「どちらかというと賛成」と回答した20代 n=63)。

子どもに渡してよい“キャッシュレスお小遣い”の額は?小学生低学年でもひと月1,000円程度

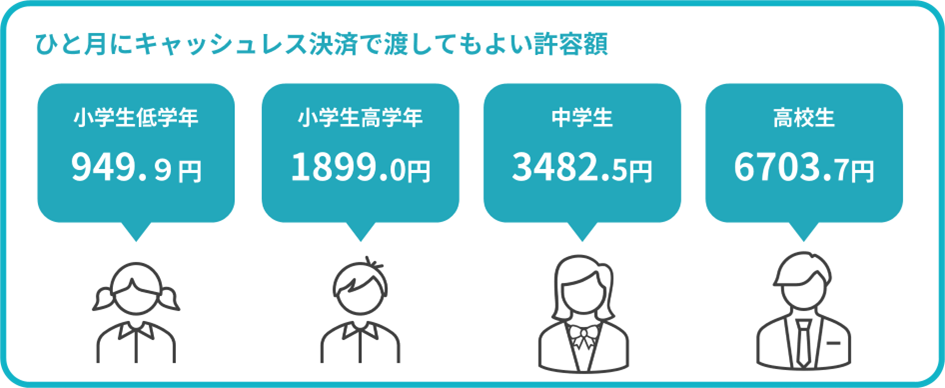

親世代の子どもが各年代と想定したときに、ひと月にキャッシュレス決済で渡してもよいお小遣いの許容額は、小学生低学年:949.9円、小学生高学年:1,899.0円、中学生:3,482.5円、高校生:6,703.7円という結果に。小学生低学年でも平均で949.9円が許容範囲となっており、10歳未満の子どもにもキャッシュレス決済の利用が許容されていることがわかりました(単一回答:20~60代 n=500)。小学生でも1,000円程度のキャッシュレスお小遣いを想定する親が多く、早い段階からキャッシュレスに親しませたい意向がうかがえます。

金銭感覚への影響は?期待と不安が交錯

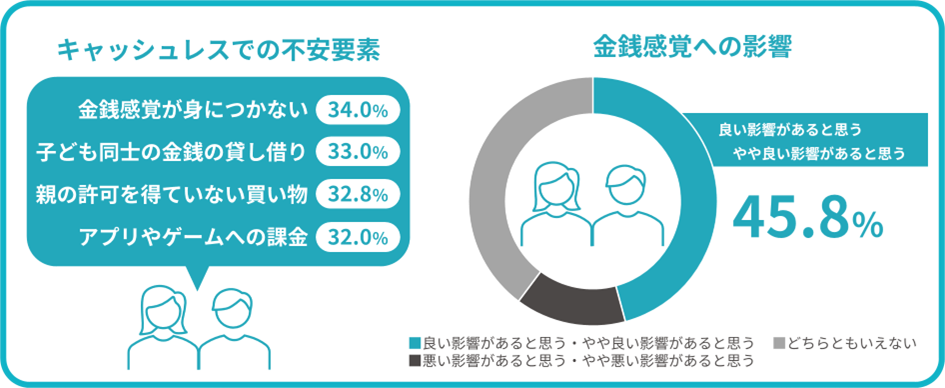

一方で、親世代にとって子どもがキャッシュレス決済を利用する上では不安要素もあるようです。中でも「金銭感覚が身につかないことへの懸念」34.0%、「子ども同士の金銭の貸し借り」33.0%、「親の許可を得ていない買い物」32.8%、「アプリやゲームへの課金」32.0%、が気になる点として多く挙げられました(複数回答:20~60代 n=500)。

しかし、キャッシュレス決済が浸透することで、子どもの金銭感覚に「良い影響があると思う/やや良い影響があると思う」との回答が45.8%と、「悪い影響があると思う/やや悪い影響があると思う」との回答14.4%を大きく上回り、教育次第で有効な手段となることも期待しているようです。(単一回答:20~60代 n=500)。

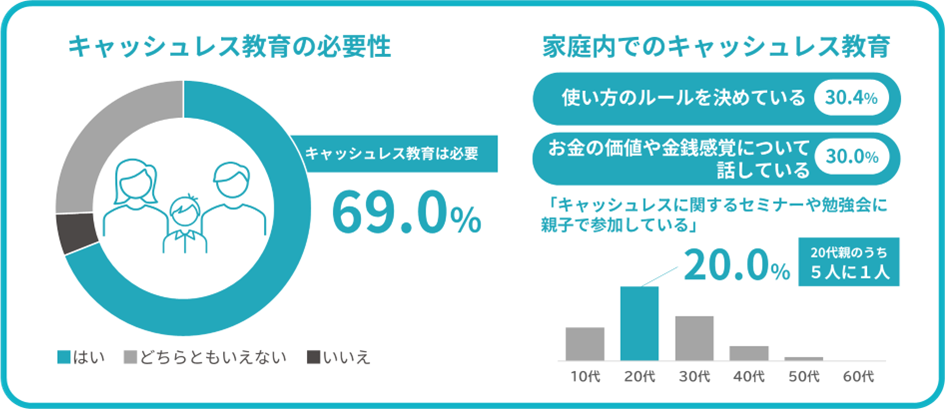

約7割がキャッシュレス教育の必要性を感じている!

家庭内でのルール決めや話し合い、外部セミナーへの参加など「キャッシュレス教育」の必要性については、69.0%が「必要」と回答(単一回答:全体 n=700)。

また、親世代が家庭内でキャッシュレス利用に関する教育を行っているかについては、26.8%が「キャッシュレス利用に関する教育は行っていない」と回答。教育をしている親は73.2%となり、そのうち「使い方のルールを決めている」親が30.4%、「お金の価値や金銭感覚について話している」親が30.0%となり(複数回答:20~60代 n=500)、家庭での教育も一定数なされていることがわかりました。

特に20代の親の5人に1人が、親子でキャッシュレスに関するセミナーや勉強会に参加しており(複数回答:20代 n=100)、若年層の親ほどキャッシュレス利用に関する教育への意識の高さがうかがえました。

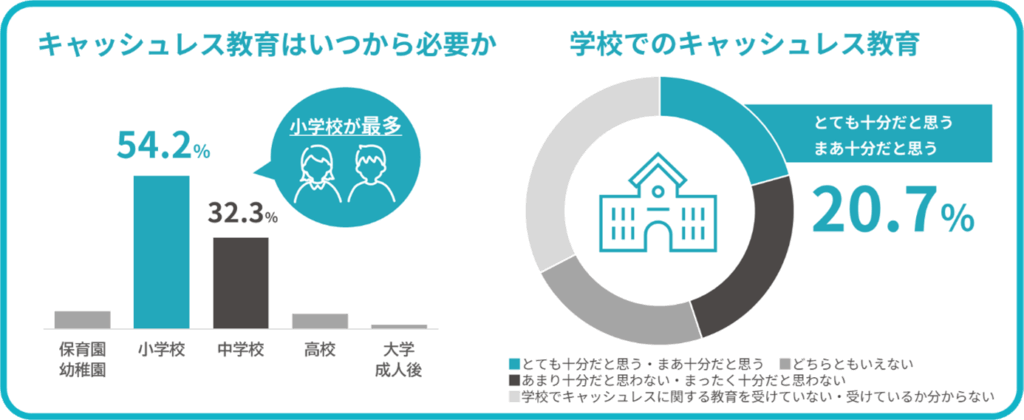

キャッシュレス教育は「小学校」から必要との声が最多

キャッシュレス利用に関する教育はいつから必要だと思うかについては、全体で「小学校」が54.2%と最多。次いで「中学校」が32.3%という結果となり(単一回答:キャッシュレス利用に関する教育は必要と回答した10代~60代 n=483)、キャッシュレス決済の利用開始年齢の平均13.3歳(単一回答:全体から不明と回答した方を除くn=603)よりも早い段階での教育が求められていました。

一方で、学校の授業でのキャッシュレス利用に関する教育を「とても十分だと思う/まあ十分だと思う」と回答した人は全体で20.7%にとどまる結果となり、まだまだ十分であるという認識は得られていないようです(単一回答:10代全体と、6歳以上の子どもがいる20~60代 n=595)。

■調査概要

調査手法:インターネット調査

調査期間:2025年3月7日(金)~3月12日(水)

調査対象者:全国 15-69歳男女 計700人

【10代】キャッシュレス決済を利用している15-19歳(n=200)

【親世代】0-19歳の子どもがいて、その子どもと自身がキャッシュレス決済を利用している20-69歳(n=500)

※全回答結果の割合は、小数点以下第2位を四捨五入

キャッシュレス教育は「身を守る教育」

東洋大学 経済学部 国際経済学科の川野祐司教授は、キャッシュレス化の社会的意義を次のようにコメントしています。

キャッシュレス化はデジタルデータの管理・活用という面を持ち、人々が安心して使えるようにするためにはサイバーセキュリティ対策が欠かせません。システム開発会社や決済事業者には、サイバー攻撃への防御だけでなく、攻撃されてもシステムを止めない対策が求められます。

キャッシュレス化はビジネス面だけでなく、社会政策にもメリットがあります。例えば、子どもたちへの支援に関わるお金のやり取りをキャッシュレス化すれば、適切に使われているかを後でチェックできます。

世界各国の中でも特にヨーロッパでは、子どものお小遣いのキャッシュレス化が進展しています。お金の動きを親がチェックできるため、子ども同士のトラブルにいち早く気付けるなどのメリットがあります。

一方で、キャッシュレス化によるお金の使いすぎの問題は世界中で発生しており、子どもの成長に応じた金融教育が欠かせません。親世代のマネー教育も必要です。キャッシュレス教育は「身を守る」ための教育として進める必要があります。

キャッシュレス化やデジタル化の進展は止められません。「キャッシュレスは是か非か」という段階は過ぎています。キャッシュレスという道具の適切な利活用を考えることが、さらなる普及の鍵となります。

TISが目指す“安心して使えるキャッシュレス”

「過半数の親子がキャッシュレス利用に賛成」-それは、時代の変化の象徴かもしれません。日本のキャッシュレス決済比率は4割を超えましたが、利用者、利用シーンにはまだ差があるのが現状です。今回の調査では、親子ともに「キャッシュレスお小遣い」に過半数が賛成という結果が出ました。特に、子どもが使ううえで「キャッシュレス決済のほうが安全」と捉えている点は、キャッシュレスサービスに携わる者として、大きな驚きと希望を感じました。

TISでは「ITで、社会の願い叶えよう。」をブランドメッセージに、未来の金融リテラシーを育む社会に貢献していきます。不正利用や使い過ぎを抑止する「安心安全」に加え、「親が子を見守る」ことや、「子どもが自分で判断する余白を残す」体験の創出もお手伝いしていきたいと考えています。これまで数十社を超える決済事業者のお客さまや、パートナー企業、自治体の皆さまとの連携のもと、キャッシュレスサービスを推進してきました。今後もさまざまなステークホルダーの皆さまと、キャッシュレスの未来への動きを加速させていきます。

子どもが自らの意思で“はじめての買い物”をした瞬間。その小さな成功体験こそ、キャッシュレスの力が生きる場面だと私は信じています。

キャッシュレス決済の普及が進む今、子どもたちも“現金を持たない生活”に自然と触れています。大切なのは、便利さと同時に「金銭感覚」や「判断力」を育むこと。今回の調査は、子どもの未来に向けた新しいお金の教育について、親子で考えるきっかけとなるのではないでしょうか。