双日テックイノベーション株式会社(STech I)は創業から56年が経過。日商エレクトロニクスから双日テックイノベーション(STechI)に名称変更しました。複数の新規事業を展開する中、代表取締役社長の西原茂氏からIT分野の現状やアプリケーション事業本部のサービス展開について発表がありました。

社名変更の理由と今後の展開

双日テックイノベーション株式会社は、売上の半分を情報・通信業が占め、続いて金融業、卸売・小売業が続きます。社名変更について、代表取締役社長の西原茂氏は、「社長に就任してから3ヶ月と大変な時期でしたが、社員一丸となって社名変更を行うことができました。早く名前を変えることができてよかったです」と振り返りました。

テクノロジーを使ってイノベーションを起こすという思いを込めて、双日テックイノベーションに変更。Digital in All.を掲げ、AIサービス事業や開発事業を展開し、製品販売にとどまらず社会課題の解決を目指します。

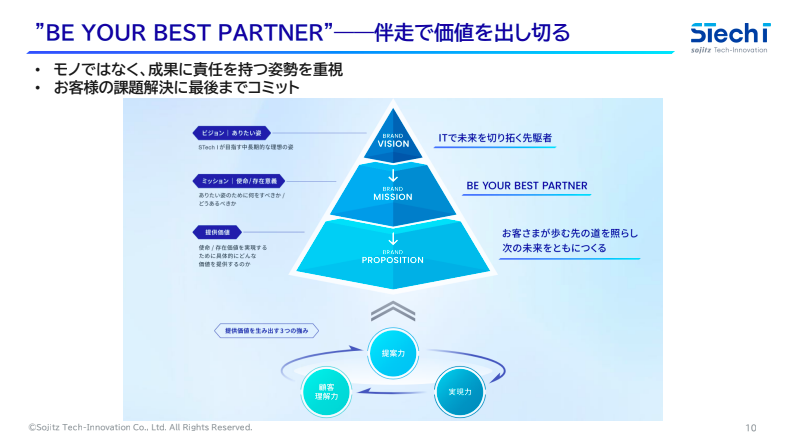

日本の労働生産性はOECD加盟国38カ国の中で29位、DXで充分な成果を出している企業は10%にとどまっています。「デジタル化を通して業務をどう変革していくか、企業の伴走者としてどう在るべきかを考えています」と西原氏はコメント。続けて、「今までは、海外の機器を日本に紹介することがベースであったが、技術力をベースとした付加価値をつける事業に変化してきています。自社開発した商材を増やしていきます」と述べました。「成果に責任を持つ姿勢を重視し、顧客の課題解決に最後までコミットしていきたい」と意気込みます。

双日テックイノベーション株式会社は、アプリケーション事業を成長させていく上で、AIとオファリングビジネスを重視しています。デジタルワークプレイス事業を強化し、データ&AIをビジネスの柱に設定。新しい領域に足を踏み入れています。

アプリケーション事業の現状と課題解決

執行役員兼アプリケーション事業本部部長・長谷川健氏は GenAI×オファリングサービスについて、「商社、金融から運輸、製造などの業界への横展開を想定しています」と話します。「アプリケーションを提供することで、お客様に価値向上、省力化をしてもらいます。複雑な課題に対して、アプリケーションを組み合わせて解決を図ります」と語りました。

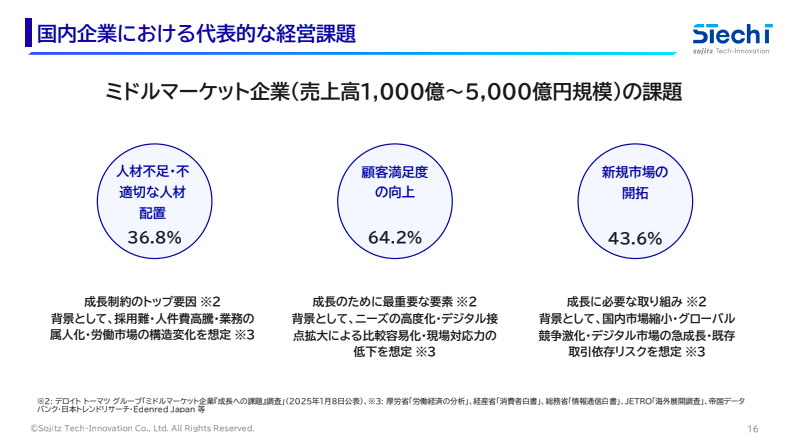

ターゲットのミドルマーケット企業は、人材不足や不適切な人材配置、顧客満足度の向上、新規市場の開拓などの課題を抱えています。最高のアプリケーションを作り、お客様のビジネスを創ることを事業ミッションとして提示。アプリケーションサービス企業へ進化することを目指します。

クレジットカード会社の場合、申込書に記載してもらったものを受付し、審査していましたが、入力してもらった情報をAIが判断する自動審査に移行。カード発行数を伸ばしています。

様々な業界の課題解決を目指す「Natic BPM Suite」

Natic BPM Suiteについて、一色氏は「クレジット業界の課題に、カードの不正利用増大に伴うチャージバック業務があります。カード利用の加盟店やカードブランドなどと交渉し、連携する必要があります。また、8割がExcelや紙に依存していて、全体感が見通せない状況です。手入力やコピペが多く発生し、手作業が煩雑。Natic BPM Suiteがこのような業務解決を行っています。10月から11月頃に、国際ブランドとの協業開始によるソリューション強化や、ローコード機能の拡充などのリリースを予定しています」と明かしました。

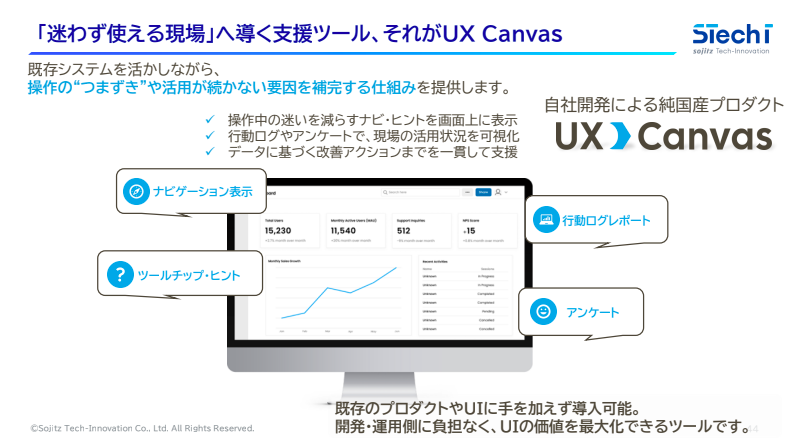

自社開発のUX Canvasでは、ノーコードでUX改善を行い、ノーコードで資料改善などを実行できます。

生成AIを活用した業務効率化

アプリケーション事業本部本部長補佐の青木俊氏は、企業で使う生成AIの変遷を「2024年前半から社内データを読み込ませ、社内の質問に回答できるようになり、後半からはアシスタントとしての役割も担っています。2025年はワークフローへ進化し、エージェント機能も持つようになりました」と分析。

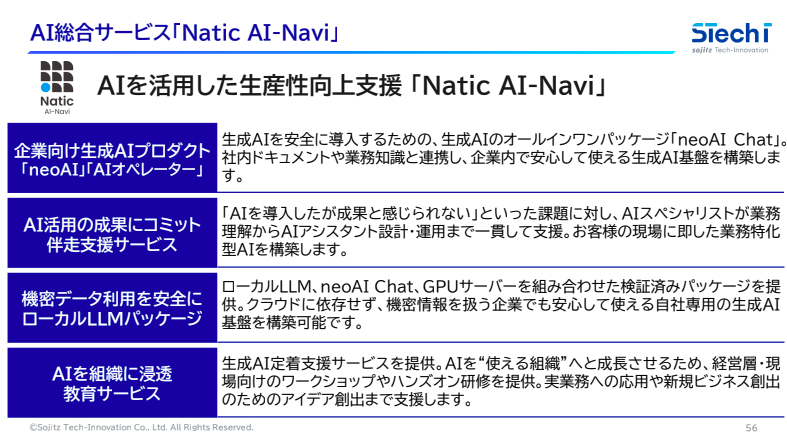

生成AIを活用して成果を上げるサービスが「Natic AI-Navi」。AIプロダクトの提供や伴奏支援サービス、機密データを安全に扱えるローカルLLMパッケージ、AIを使いこなすための教育サービスを提供しています。

青木氏は、これからのAIと人間の付き合い方について、3つの段階に分けて説明。「現在は、人とAIが分業して対応できることを目指しています。最終的には、人間はAIを管理する存在になっていく」と語りました。

貿易業界のデジタル化を加速させる

アプリケーション事業本部事業開発部副部長の木村悦司氏からはTrade Hubについて説明がありました。

まずはAI-OCR・RPAを活用し、書類のチェックやシステム入力などを提供。2024年以降は、貿易業界のDXを幅広いお客様に利用してもらいたいと思いで、システムを開発しています。「日本は貿易額が世界第5位であり、貿易量が多い国ですが、若手が少なく、高齢化が進み、人材不足が進んでいます。また、デジタル化が遅れ、複雑な業務の足かせにもなっています」と木村氏は言及。

そこでTrade Hubが開発されました。書類をアップロードすると、自動で書類の照合や新規で書類作成などができます。また、単なるツールではなく、伴走型のサービスで、スモールスタートが可能。実際の運用を通じて効果を測定し、標準化へとつなげていく形です。

企業の資源を一元管理する

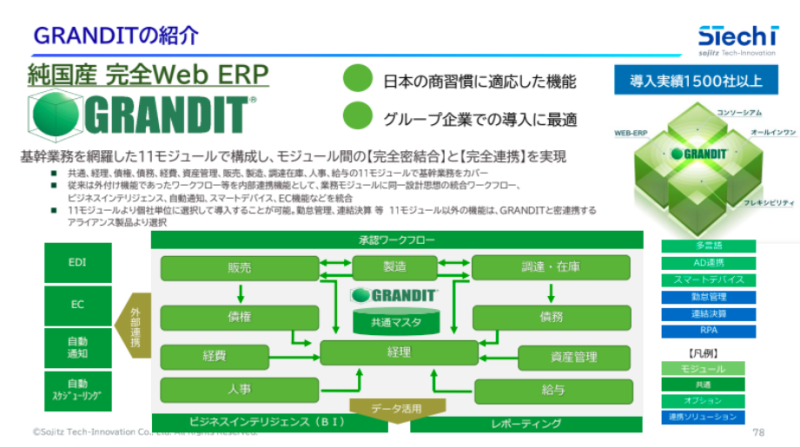

「ERP検討ユーザーには、SAPの2027問題や、クラウド対応の標準対応の難しさ、データ活用の課題がありました」とアプリケーション事業本部ERP事業部部長の西本信浩氏は述べました。

GRANDITは、純国産完全Web ERP。GRANDITはあらゆる分野の標準機能で、商社の場合は商社の業務機能を上乗せする形で提供しています。今後も商社ERPとして、インフラ基盤や生成AIなど、幅広い分野への展開を加速させていく方針です。

【概要】

「IT分野への”投資”は進むが”変革”が進まない日本の生産性問題」

主催:双日テックイノベーション

日時:2025 年10月8 日(水)

Webサイト:https://www.sojitz-ti.com/