あなたは、働きながら“幸せ”を追求できていますか?

2024年に創立100周年を迎えた武蔵野大学が、2026年4月に新たな大学院「ウェルビーイング研究科」の開設を発表。これに先立ち、2025年8月29日に有明キャンパスで記者発表会が行われました。

発表会には、学長の小西聖子氏、研究科長予定の前野隆司氏、そして株式会社日立製作所フェローの矢野和男氏が登壇。学科の目的や特色、現代社会におけるウェルビーイングの意義について語りました。

「幸福や社会発展につなげる学びの場」としての新学科

まずはじめに武蔵野大学・小西聖子学長が登壇し、ウェルビーイング研究科設置の意義と大学としての理念を語りました。

精神科医が専門の小西学長は、長年にわたり被害者支援に従事してきた経験から、武蔵野大学の「人々の苦しみを照らし、安らぎを願う」という教育理念に自身の価値観と深く共感したと明かします。そして、2026年4月に国内初の大学院「ウェルビーイング研究科」を開設すると発表しました。

また、社会全体で戦争や差別、災害など多くの課題が存在する現状に触れ、ウェルビーイング研究科が学問としての意義だけでなく、社会に向けたメッセージ発信の役割も担うと強調。「学生だけでなく、社会人を含むすべての人々に開かれ、さまざまな業種の人々が自らの仕事を通して人々の幸福や社会の発展につなげる学びの場になる」と期待を寄せます。

そして「大学として、皆様と共にウェルビーイングに溢れた社会を築いていきたい」と展望を語り、締めくくりました。

現代社会の課題を解くウェルビーイング教育

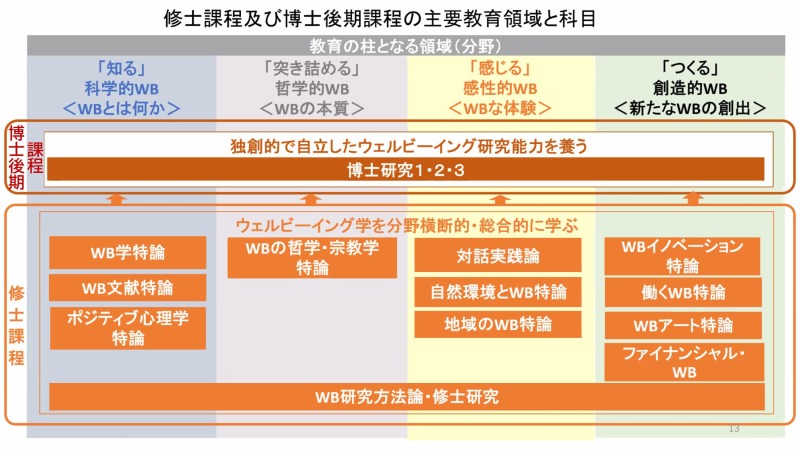

続いて、同大学院ウェルビーイング研究科長就任予定の前野隆司氏が登壇。研究科の教育理念やカリキュラムについて説明しました。

前野氏は、新学科の特徴について「個人の幸福や健康から社会・地球規模の問題解決までを視野に入れた世界唯一の大学院であり、武蔵野大学の理念に合致した新しい学問領域を切り開く場」と述べます。さらに、格差、貧困、戦争、環境問題といった現代社会が直面する課題に触れ、「これらを解決するには、ウェルビーイングを理解し、実践できる人材の育成が不可欠」と定義。研究科設立の意義を強調しました

教育内容については「心理的幸福や主観的幸福に関する研究」、「利他的で創造性の高い人材の育成」、「成長意欲を持つ人の教育」などを中心に、ウェルビーイングの専門家としての人材育成に尽力。「幸せな人は“視野が広く、理論的であり、創造性が高く、成長意欲もある”という研究成果を踏まえ、学生にはこれらを体得させる教育を行います」と意欲を示しました。

また、研究科は社会人が働きながら学べるカリキュラムを整備しており、平日夜間や土曜日中心の授業、ハイフレックス形式の提供、リスキリングプログラムやオープンバッジ発行など、多様な学びの提供について明らかにしました。

AIと人間らしさの両立を探る学びとは?

後半のトークセッションでは、日立製作所フェローの矢野和男氏を交え、「AI時代に求められる『幸福』を追求する学び」をテーマに議論が交わされました。

矢野氏は、「AIは社会課題の解決や人々の幸福に資する大きな可能性を持つ一方で、その利用にはリテラシーが不可欠」と指摘。その上で「AIが生成した文章をそのままコピー&ペーストするような学びは淘汰される。人間は自分の頭で考え、AIをどう活用するかを学ばなければならない」と強調しました。

これに対し前野氏は、「幸福な人は視野が広く、利他的で創造性が高いという研究があります。AIが知識や作業を肩代わりする時代だからこそ、人間の創造性をどう引き出すかが教育の核心になる」と提起。その上で「AIを補完的に活用しながら、人間ならではの感性や責任ある判断力を育むことが不可欠」と結論付けました。

小西学長も「AIによって知識習得の敷居は下がるが、人間にしかできない体験や出会いの価値を忘れてはならない」と加え、教育現場での体験重視の姿勢を示しました。

三者の議論は、AIの効率性と人間らしさをどう両立させるかという問いに集約。ウェルビーイング研究科がその答えを探る場となることが期待されます。

「ウェルビーイング研究科」から広がる新しい学び

武蔵野大学の新たな挑戦として設立される「ウェルビーイング研究科」。現代社会の課題やAI時代の学びにどう向き合うか、学生や社会人が実践を通じて探求する場となるかもしれません。今後の動向に注目が集まりそうです。