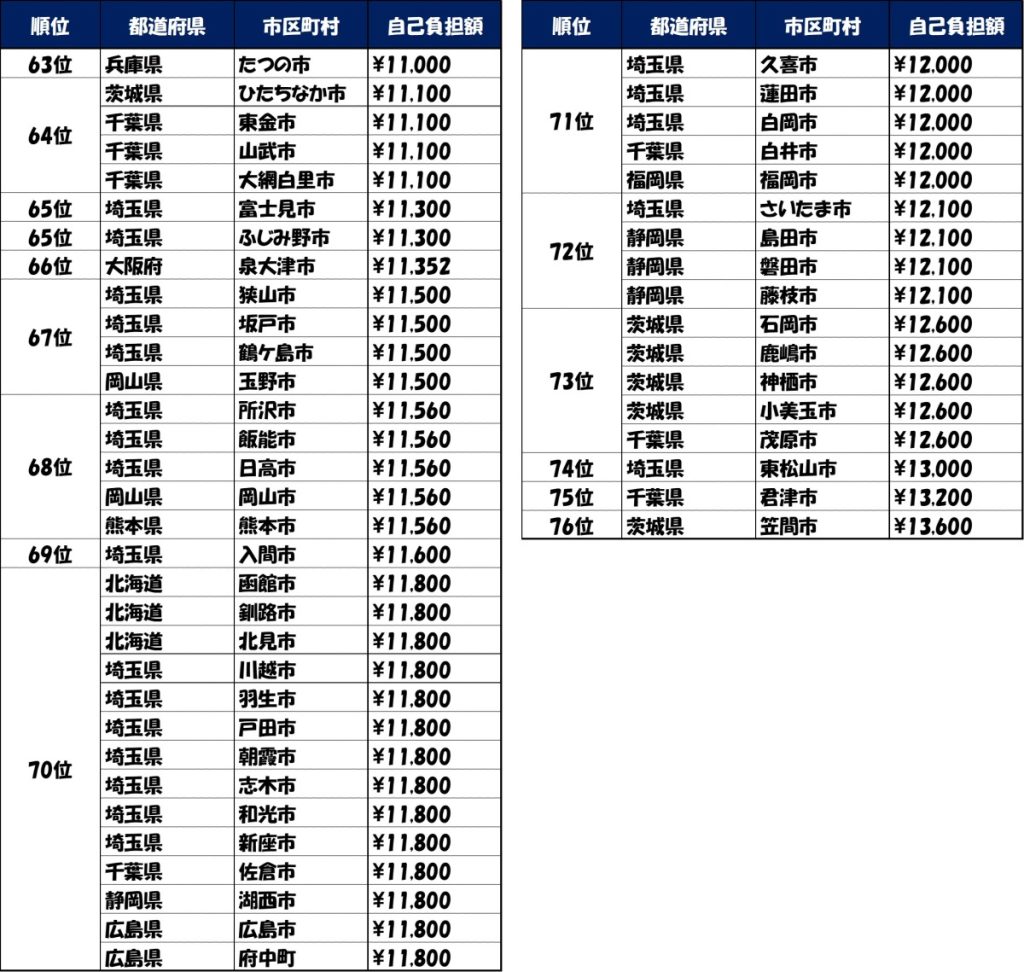

2025年度の「新型コロナワクチン定期接種」が10月1日に始まった。だが、初年度とは状況が大きく異なる。国の助成制度が終了し、自治体が独自の予算で制度を運用する“第二期”に突入した今年、接種費用の設定も広報の濃淡も自治体ごとにばらつきが生じている。制度が変化するタイミングでは本来、丁寧な情報伝達が求められるが、現実にはインフルエンザ流行の報道が優勢となり、新型コロナに関する話題は急激に減少した。そうした情報環境の変化が生活者の意識にどう影響しているのか。ヒューマン・データ・ラボラトリが65歳以上の2500名に行った調査によれば、2025年度定期接種の認知率は29.5%。前年の60.3%からほぼ半減し、対象者の多くが「接種が始まったこと自体を知らない」状況であることが明らかになった。

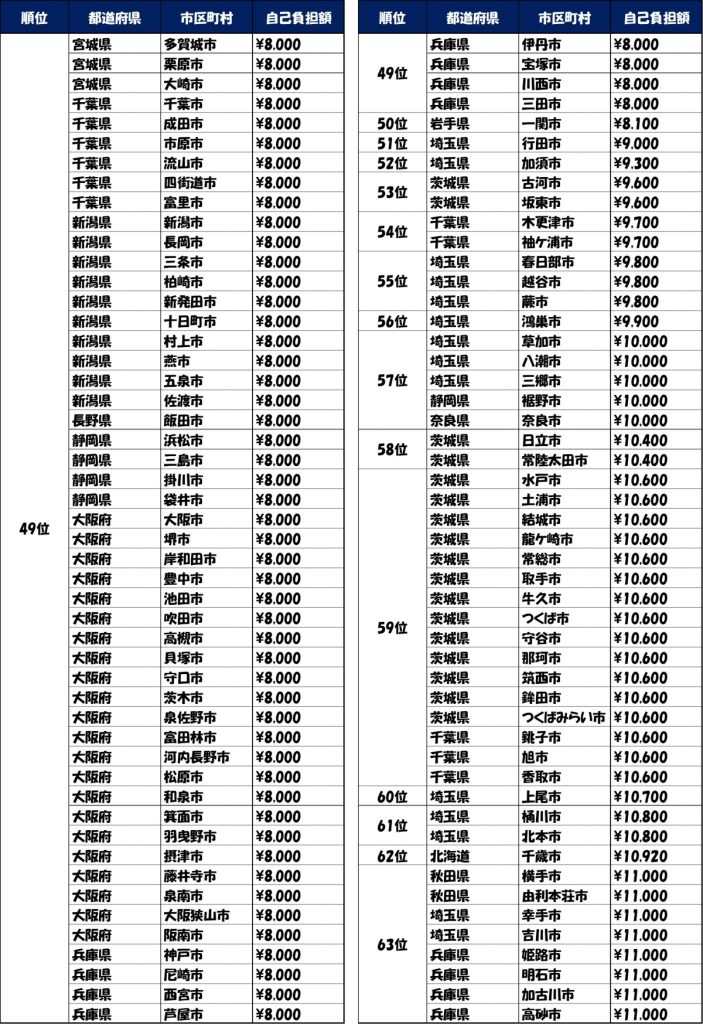

接種費用も自治体ごとに差が広がり、東京都の一部自治体が無償で提供する一方、茨城県笠間市では1万3600円と1万円以上の開きが生じている。費用差は接種行動に心理的影響を与えかねず、結果として高齢者の健康リスクを高める可能性もある。社会の空気として“コロナは落ち着いた”という印象が徐々に広がる中で、専門家は依然として高齢者の重症化リスクを警告する。

調査が示した“認知率29.5%”という現実

ヒューマン・データ・ラボラトリが実施した調査では、65歳以上の対象者に「2025年度定期接種を認知しているか」を尋ねたところ、29.5%しか「知っている」と回答しなかった。前年の認知率は60.3%であり、わずか1年で半分に落ち込んだ計算である。調査は1月および9月に実施され、実際の人口比に合わせて補正したデータであるため、生活者の実感に近い数字と言える。

認知率が低下した背景にはいくつかの要因がある。まず、新型コロナに関する報道量が減り、生活者の視界から“情報としての存在感”が薄れた点である。また、インフルエンザの流行が早い段階で拡大し、医療機関でもインフルエンザ対応が優先されたことから、新型コロナの検査や診断が十分に行き届いていない可能性も指摘されている。これらの複合的な要因が、ワクチン接種そのものへの関心を低下させたと考えられる。加えて、助成制度の終了に伴い、自治体からの通知や広報が限定的になったことも影響している。自治体によっては接種券を送付して積極的に周知する一方、ほとんど案内を行わない地域も存在する。認知の差はそのまま接種率の差に直結するため、制度の変化が十分に伝わらないことは大きな課題である。

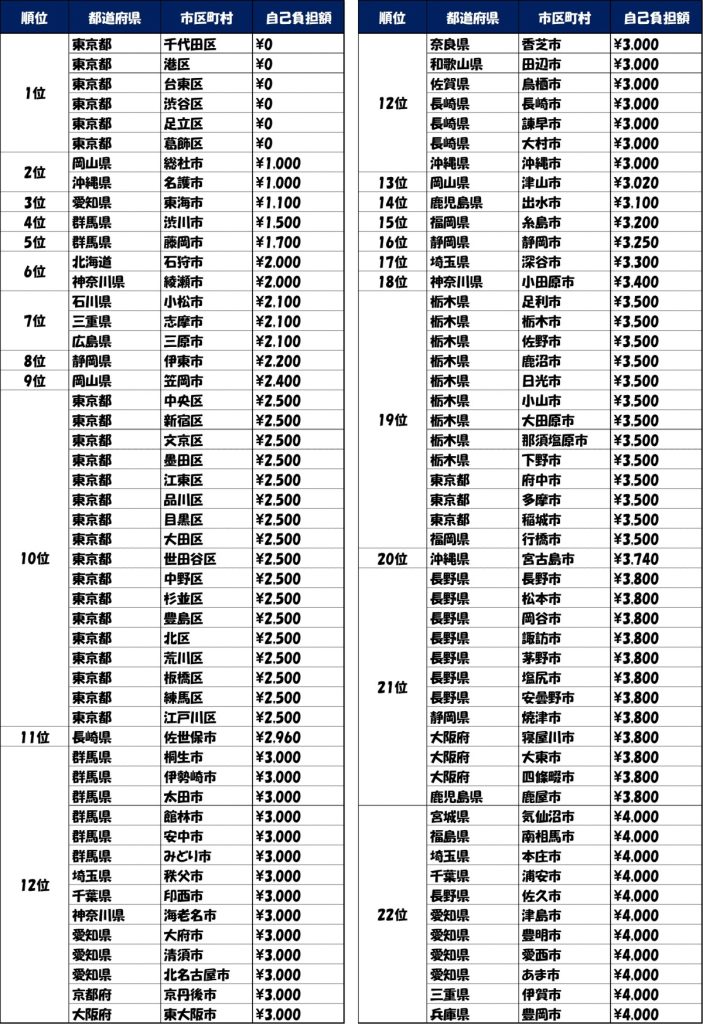

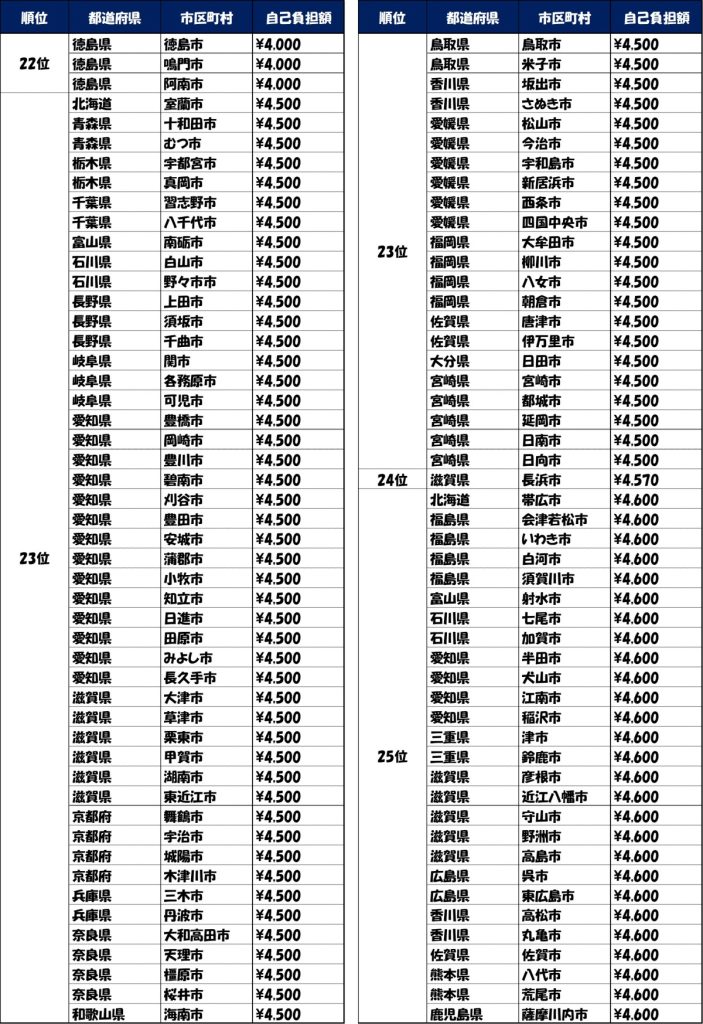

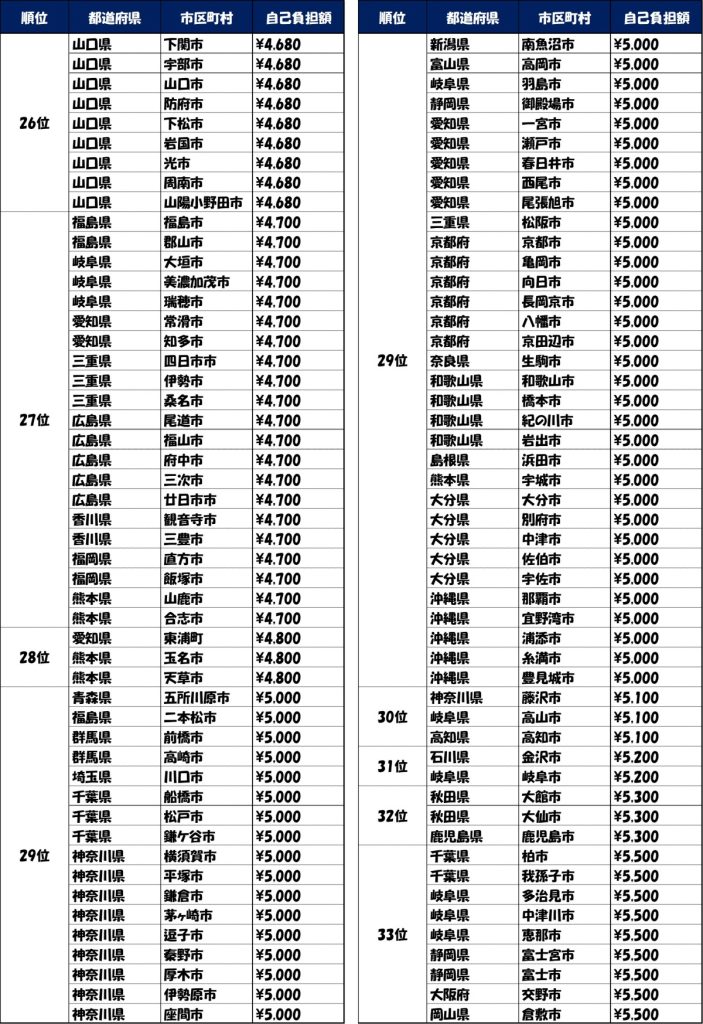

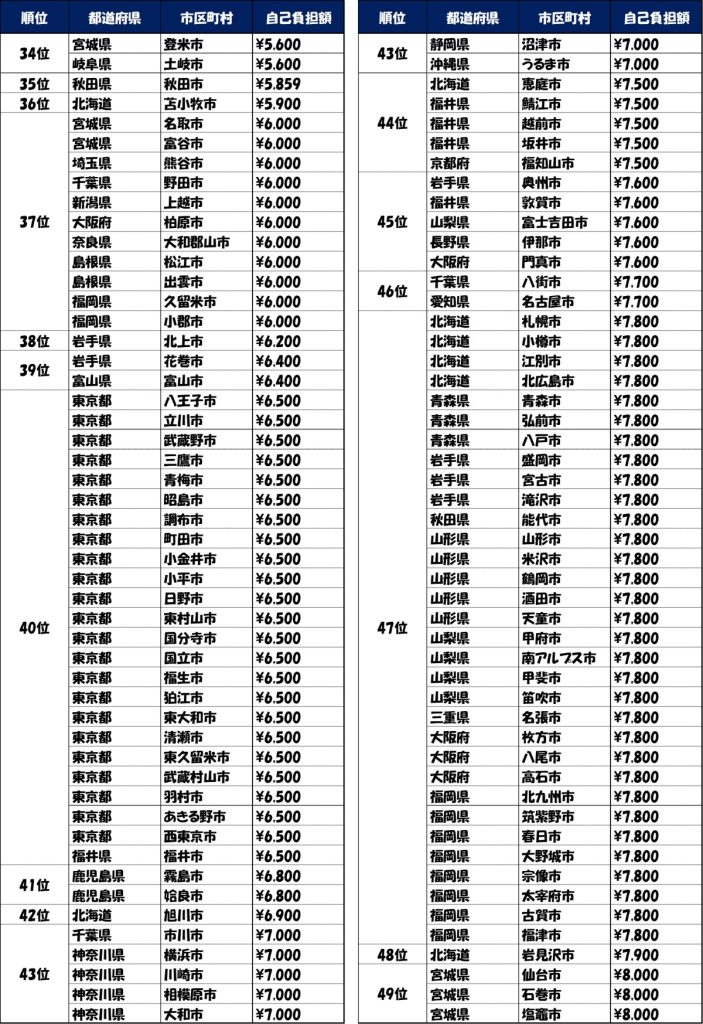

全国549自治体の実態 費用差1万円以上が生む新たな壁

今回の調査が特徴的だったのは、549自治体の「接種自己負担額」を一覧化し、地域差の実態を明らかにした点である。東京都の千代田区・港区・台東区・渋谷区など6区は無償提供であり、住民の負担はゼロである。一方で最も高額となった茨城県笠間市では1万3600円、次いで千葉県君津市が1万3200円、埼玉県東松山市が1万3000円と続く。

全体の平均負担額は6248円であり、自治体間の差は1万円以上に及ぶ。国の助成が終了し、接種費用が自治体独自の予算に委ねられた結果、財政状況や行政の優先順位によって費用設定が二極化したのである。この差は、単なる数字の問題では終わらない。高齢者にとって1万円超の負担は決して小さくなく、「今年は見送ろう」と判断するきっかけとなり得る。感染症対策において、地域ごとにリスクが変動する不均衡な状況が生まれつつあると言える。

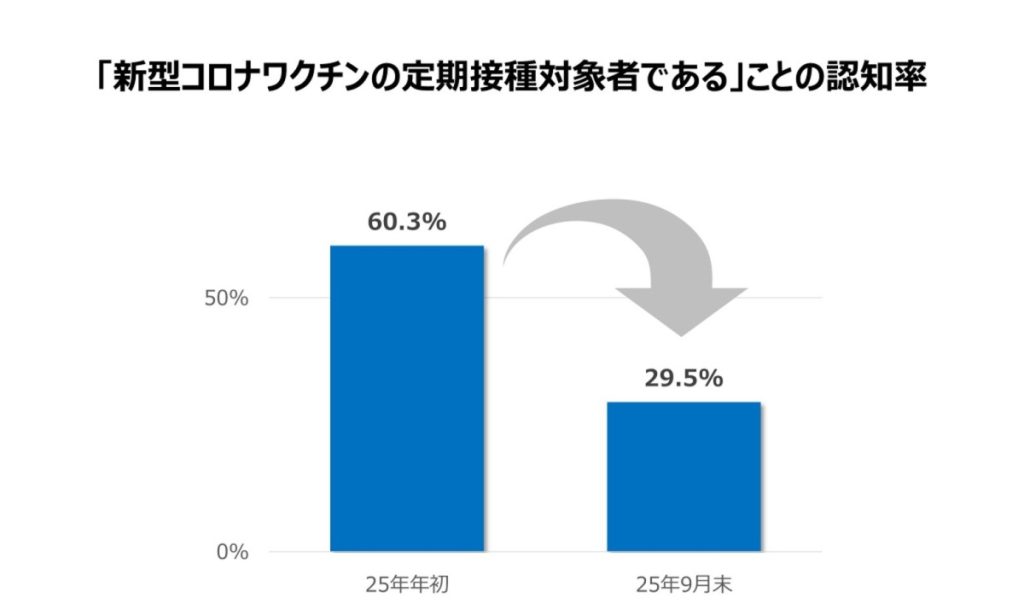

医師が語る“危機意識の低下”と重症化リスク

KARADA内科クリニック院長・佐藤昭裕医師は、冬の流行期に入り新型コロナ患者が増えている現状を踏まえ、「昨年ほど多くないように感じるが、受診していない人が一定数存在する可能性がある」と指摘する。また、新型コロナの死亡者数が依然として3万人規模で推移している事実にも触れ、インフルエンザの死亡者数(2855人)の約12倍である点を挙げ、危機意識が低下している現状に警鐘を鳴らす。

佐藤医師は、メディア露出の減少が生活者の意識低下に直結していると見ている。話題に上らなくなることで「もう大丈夫だろう」という空気が生まれ、実際には必要な予防行動が取られなくなる。また、ワクチン未接種者が重症化しやすい傾向があるという研究データや、ワクチンが後遺症の抑制に一定の効果を示す研究も紹介し、「高齢者だけでなく若年層にも接種を推奨する意義がある」と話す。

佐藤昭裕先生:KARADA内科クリニック五反田院院長

日本感染症学会専門医。総合診療医として全身の幅広い診療と、感染症専門医としてHIV感染症や結核、マラリアなどの診療に加え、集中治療、院内感染対策、ワクチン診療などに従事。東京医科大学病院感染症科医局長や東京医科大学茨城医療センター感染制御部部長、感染症科科長などを歴任し、現職に至る。

治療薬の高価格化が示す「予防」の重要性

現在、日本で承認されている抗ウイルス薬は「パキロビッドパック」「ラゲブリオ」「ゾコーバ」の3種類である。いずれも重症化予防や症状改善の効果が期待されるが、国の補助が終了したことで薬価が高く、気軽に処方できないのが現状である。この状況は、ワクチンによる予防の価値を相対的に高めている。

つまり、病院を受診し治療薬を使用する段階に進む前に、重症化のリスクを下げておくことがこれまで以上に重要になっている。発熱や倦怠感などの症状が出た場合は早期診断・早期治療が求められるが、その前段階として、定期接種を含めた予防体制を整えておくことが現実的な対策となる。

予防は日常の積み重ね 冬本番に向けたセルフケアの重要性

専門家は、ワクチン接種と並行して「基本的な感染対策」を継続する必要性を強調する。外出時のマスク着用、手洗いの徹底、換気の強化、そして体調不良時は無理をしないこと。これらはパンデミック初期から繰り返し言われてきた内容だが、今の時期にこそ効果を発揮する“古くて新しい対策”である。

特に高齢者や基礎疾患のある人は、感染後の急速な悪化を招きやすい。健康状態を日頃からチェックし、症状が出た際には速やかに医療機関を受診することが求められる。生活者自身がリスクを正しく捉え、状況にあわせて行動を調整することが、これまで以上に重要な局面を迎えている。

ワクチンと基本対策の両輪で、冬を乗り越える準備を

今回の調査は、社会に広がる“収束ムード”と現実のリスクとの乖離を照らし出すものとなった。認知率の低下や接種費用の地域差は、制度の変化が生活者に十分に伝わっていないことの表れであり、その影響は高齢者の健康リスクとして跳ね返ってくる。国の助成が終わり、ワクチン接種がより“自治体任せ・個人任せ”となる中で、生活者が自ら情報を取りに行く姿勢が求められている。冬の流行期に向け、基本的な感染対策を再確認し、かかりつけ医に積極的に相談してみるなど、必要な予防策を主体的に選び取ることが重要である。

<人口5万人以上の549自治体を対象にした自己負担額ランキングの一覧>