2023年12月に施行されたアルコールチェック義務化制度。事業用自動車だけでなく、白ナンバーを保有する企業にも対象が拡大され、全国で安全管理の体制づくりが進んできました。とはいえ、「制度ができたから安心」とは言い切れないようです。株式会社パイ・アールが全国の企業・組織に勤める800人を対象に実施した調査によると、アルコールチェックを実施している現場のうち、3人に1人が“自己申告のみ”で検知結果を報告していることが分かりました。また、第三者による確認を行っていない企業・組織も3割を超えるという結果に。導入は進んでいるものの、運用の実態にはまだ大きな温度差が存在していることが浮き彫りになりました。制度の“運用の形骸化”を防ぐためには、ルールを守る意識と、それを支える仕組みの両立が不可欠です。秋の全国交通安全運動を前に、改めて社会全体が「安全とは何か」を見つめ直す時期に来ているのかもしれません。

“交通安全運動”が促す意識変化

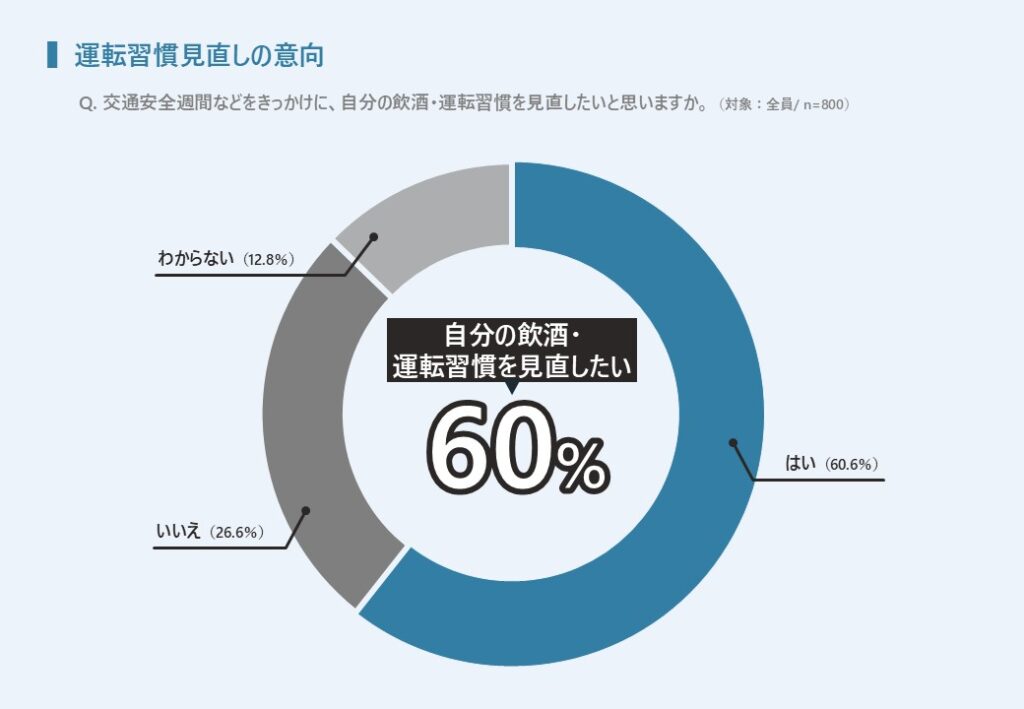

今回の調査では、「秋の全国交通安全運動」などをきっかけに運転習慣や飲酒運転を見直したいと答えた人が全体の6割を超えたことが明らかになりました。特に30代男性では約73%と高く、行動を改めたい意識が強い結果となりました。

日常の中で安全意識を見直す機会は多くありません。だからこそ、交通安全運動のような“社会的なきっかけ”が、個人の意識変化を促し、事故防止の文化を広げる役割を果たしていると言えそうです。

導入率6割、しかし“曖昧な運用”も3割超

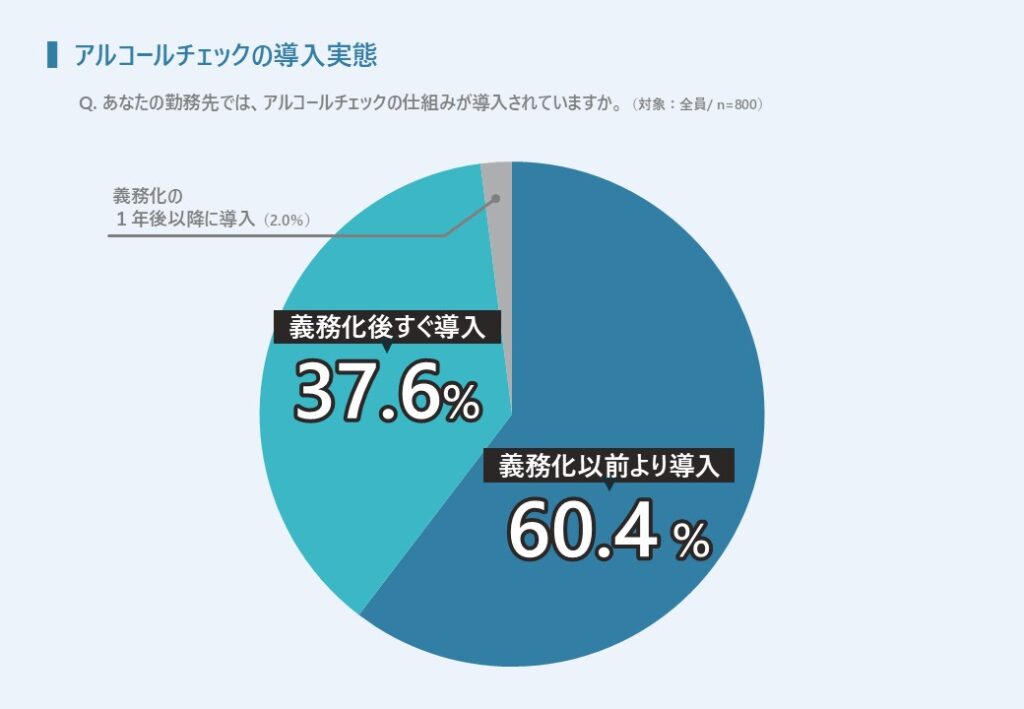

アルコールチェック義務化が施行されたのは2023年12月ですが、調査によると約60%の企業が義務化前から仕組みを導入しており、早期に対策を進めていたことがわかりました。さらに、義務化直後に導入した企業も約37%に上ります。制度面では多くの企業がスムーズに対応した印象です。

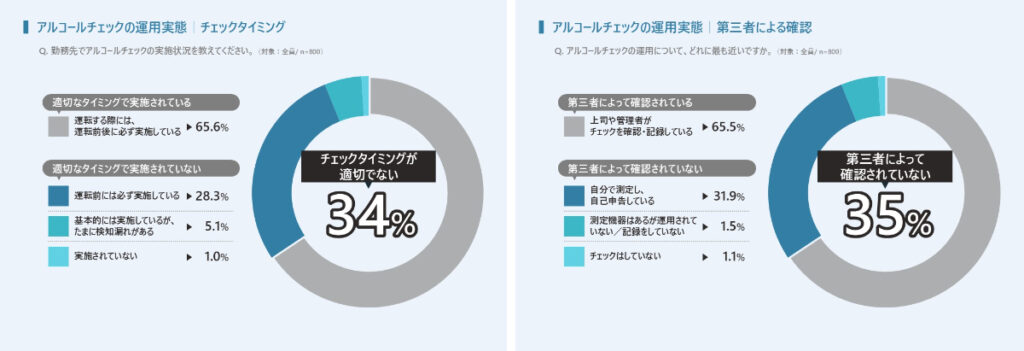

しかしその一方で、「運転前後どちらも必ず実施している」と答えた企業・組織は全体の65%にとどまりました。約3割は“運転前だけ”のチェックや“たまに漏れがある”など、正確な運用ができていないという実態が明らかになっています。さらに、「上司や管理者などの第三者が結果を確認している」としたのは65%。残る34%は「自己申告のみ」「記録はしていない」など、あいまいな運用を続けていることが分かりました。

制度は整っていても、“実際の運用現場では形だけ”というケースが少なくない。安全管理が本来の目的を果たすためには、データやチェック体制の“形”以上に、現場の意識改革が問われているようです。

「もう抜けていると思っていた」――4人に1人が検出経験あり

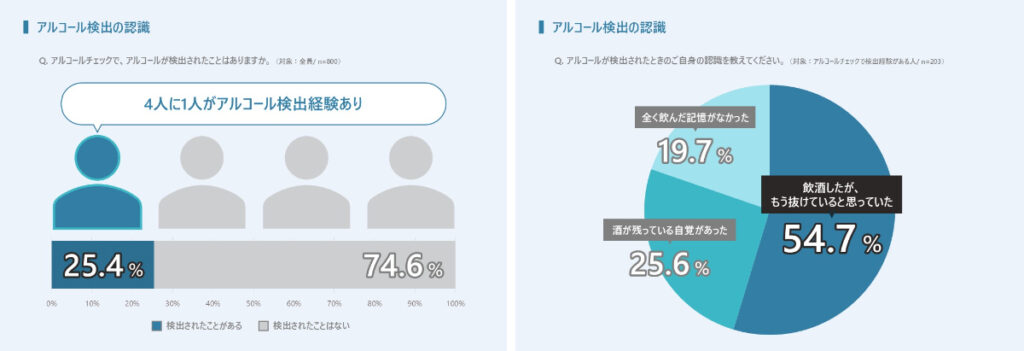

さらに見逃せないのが、アルコール検知に関する実態です。調査によると、運転業務前にアルコールが検出された経験がある人は全体の25%、つまり4人に1人という結果に。そのうち半数以上が「もうお酒は抜けていると思っていた」と回答しています。

飲酒後の判断ミスや過信による“見落とし”が、制度の隙を突くように存在している現実が浮かび上がります。アルコールの代謝速度には個人差があり、体格や睡眠時間、食事内容によっても影響を受けるため、「自分は大丈夫」と思っていても、実際には体内にアルコールが残っているケースは少なくありません。

この結果は、単なる“飲酒運転防止”という枠を超え、「自覚のないリスク」をどう防ぐかという新たな課題を突きつけています。制度による監視ではなく、“自らの安全意識”を高めることが、最も効果的な防止策であることを示しているのです。

クラウド化が進む管理体制、その課題と可能性

調査では、アルコールチェックのクラウド化にも注目が集まりました。すでにクラウド型のチェックシステムを導入している企業や組織は約44%。さらに「導入を検討している」「導入してほしい」と回答した層を含めると、過半数の企業がクラウド化に前向きな姿勢を示しています。クラウド管理では、検知データを自動で記録・蓄積できるため、手作業によるミスや確認漏れを防げるほか、リアルタイムでの把握や遠隔管理も可能になります。

一方で、依然として「上司と対面確認」「写真撮影でエビデンスを残す」といったアナログな運用も多く、約40%が“未検討”という現状も明らかになりました。クラウド化は単なる効率化の手段ではなく、データの透明性を高め、管理の信頼性を確保する仕組みです。技術の導入と並行して、管理者・従業員の双方が“デジタルを前提とした安全文化”を育てることが今後の鍵となるでしょう。

■調査概要

調査名:アルコールチェックの導入と運用実態に関する調査

調査方法:インターネット調査

調査エリア:全国

実施期間:2025/08/29(金)~2025/08/30(土)

回答数:800人

対象者:アルコールチェック義務化対象企業や組織に勤めている、所属している方

調査元:株式会社パイ・アール(https://pai-r.com/)

形式から文化へ、“自分ごと”としての安全意識を

今回の調査は、アルコールチェックの制度が形として定着した一方で、運用の温度差が残されている現実を浮き彫りにしました。「記録しているが確認されていない」「やったことにしているだけの社員がいる」といった声は、制度が真に根づくには“仕組み”だけでなく“意識”の改革が必要であることを示しています。

一方、クラウド型アルコールチェックのようにデータを一元管理できる仕組みは、透明性と信頼性を高める有効な手段となりつつあります。技術によって手間を省くだけでなく、管理の客観性を確保することが、現場の安心につながっていくでしょう。

最終的に安全を守るのは、人の判断と責任感です。テクノロジーと意識が融合したとき、初めて“形のある制度”が“文化としての安全”へと変わります。アルコールチェックを義務から日常の習慣へ——。それが、社会全体の交通安全を支える本当の一歩になるはずです。