歴史と文化の魅力を伝える文化財。しかしその多くは、知る人ぞ知る存在であり、日常的な関わりを持つ機会は限られていました。東京都は、そんな文化財の価値をより多くの人に届け、管理業務の効率化を図るため、スタートアップと手を組みDX(デジタルトランスフォーメーション)に挑戦しています。

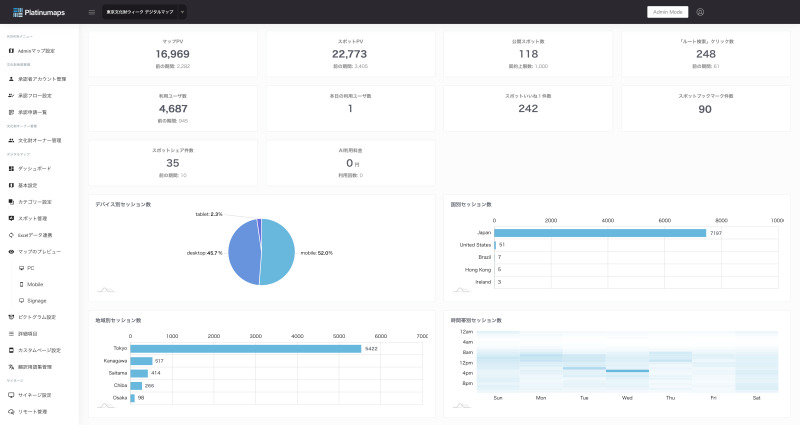

今回の取り組みの中心となったのは、観光DXプラットフォーム「プラチナマップ」を開発・提供するボールドライト株式会社。同社は東京都とともに、文化財情報のデジタルマップ化や管理業務のワークフロー効率化などを実現し、観光と行政の両面で大きな変化をもたらしました。

特に注目すべきは、都が主催する「東京文化財ウィーク」の運営において、作業時間を従来の1件あたり18分から2.5分へと短縮し、約86%の工数削減に成功した点です。さらに、2025年2月からは通年で公開される「東京都文化財マップ」もリリースされ、文化財の魅力をより多くの人が“楽しく”体験できるようになっています。

文化財の保護や活用が、デジタルの力によってどのように進化しているのか。その実例を見ていきます。

行政とスタートアップが“対話”で切り開いた文化財DX

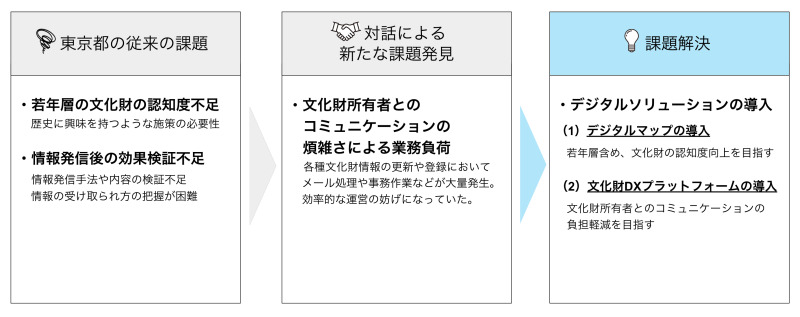

このプロジェクトは、東京都が実施する「現場対話型スタートアップ協働プロジェクト」によって生まれました。現場の課題をスタートアップと共有し、対話を通じて最適な解決策を導き出すこの取り組みで、ボールドライトと東京都は「東京文化財ウィーク」の運営課題に挑みました。

従来、文化財情報はウェブサイト上で一覧表示されていたものの、地図情報との連動がなく検索性にも欠けていました。そのため、ユーザーにとってはどこに何があるかが分かりづらく、文化財の認知度や訪問意欲の向上につながりにくいという課題がありました。

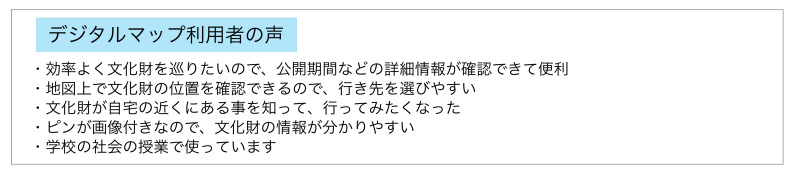

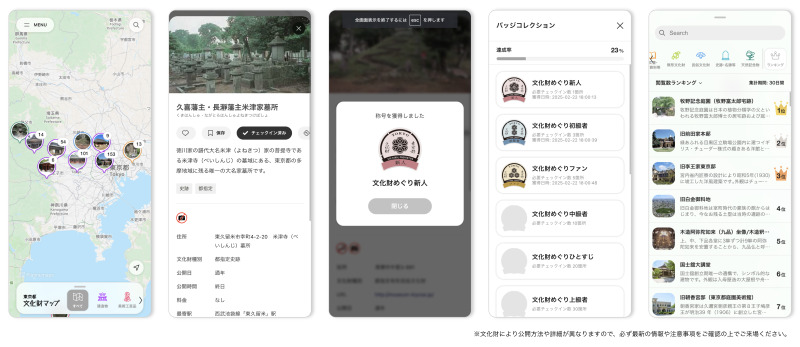

そこで、観光DXプラットフォーム「プラチナマップ」を活用し、文化財情報を視覚的に一覧できる「東京都文化財マップ」を新たに構築。直感的に情報へアクセスできるインターフェースは、多くのユーザーから高評価を得ました。

この取り組みは、都政現場のリアルな課題にスタートアップが柔軟な視点で応えた、まさに“対話型協働”の成功事例といえるでしょう。

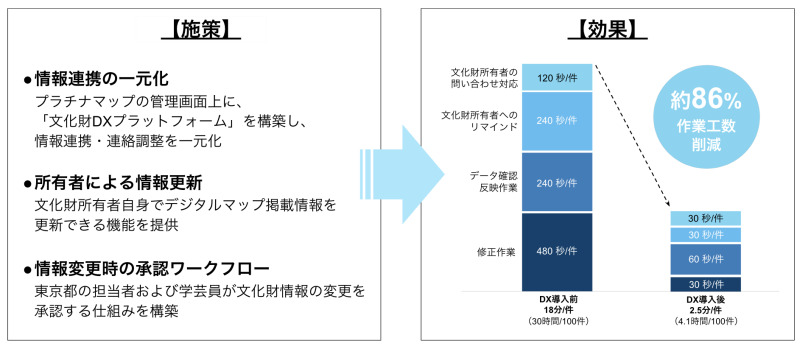

管理業務の省力化で、工数を約86%削減

デジタルマップの公開と並行して進められたのが、文化財管理業務の効率化です。これまで文化財所有者との情報連携は、メールのやり取りや書類提出といった手間が多く、都の担当者にとって大きな負担となっていました。

ボールドライトは、プラチナマップの管理画面をベースに文化財管理に特化したDXプラットフォームを新たに開発。情報登録・更新・承認ワークフローまでを一元化することで、作業時間は1件あたり18分から2.5分へと短縮されました。これにより、業務工数を約86%削減するという大きな成果が得られています。

また、文化財所有者自身が画像や説明文を更新できるようになったことで、情報の鮮度や質が向上し、訪問者にとってもより魅力的なコンテンツが提供されるようになりました。行政の効率化と市民サービスの向上を同時に実現する、理想的なDXの形がここにあります。

見て・巡って・楽しめる「東京都文化財マップ」の公開

2025年2月に通年公開が開始された「東京都文化財マップ」は、文化財をより身近に感じられるよう設計されています。ただ情報を一覧できるだけでなく、巡る楽しさや発見のワクワク感を演出する機能が随所に盛り込まれています。

たとえば、訪問した文化財スポットでチェックインするとバッジを獲得できる「称号バッジ」機能や、「閲覧数」「いいね」数に応じた人気文化財ランキングなど、ゲーミフィケーションの要素が加わっています。これにより、利用者の参加意欲を高め、周遊を促す新たな体験価値が生まれています。

文化財を「守る」だけでなく、「楽しむ」「巡る」対象として位置づけ直すことで、観光・教育・地域活性の起点としての可能性がさらに広がっていくことでしょう。

東京文化財マップ:https://platinumaps.jp/d/tokyo-heritage-assets

文化財とDXの出会いが生む、次世代の文化体験

今回の取り組みを通じて感じたのは、「文化財を守ること」と「文化財を届けること」が、今や密接に結びついているということです。情報が届かなければ、その価値も人々に知られることなく埋もれてしまう。DXの導入によって、文化財はようやく“見つけてもらえる存在”へと進化し始めています。

ボールドライトと東京都の協働は、単なる業務効率化を超えて、文化財の“伝え方”を根本から変える試みでした。しかも、それが現場の声をベースにした対話から生まれたという点に、真の意義があると感じます。

技術だけでは解決できない行政の課題と、行政だけでは気づけないユーザー体験。それぞれの視点が融合したからこそ、ここまで実装力のあるDXが生まれたのでしょう。

文化財をもっと身近に。もっと楽しく。今回のDX事例は、その第一歩として非常に示唆に富んでいます。今後もこのような取り組みが広がることに期待したいです。