5月16日(金)武蔵野プレイスにて、世界を舞台に活動する3人のフリーフォトジャーナリストによるトークイベントが開催されました。登壇したのは、小野寺翔太朗さん、川嶋久人さん、小松由佳さん。それぞれが紛争地や難民キャンプなど、厳しい現場に足を運び、“大手メディアでは届かない声”を写真とともに伝えています。

このトークイベントでは、現場の状況だけでなく、なぜ彼らがその地に赴くのか、どんな思いでシャッターを切るのか、そしてそこで直面する苦悩や葛藤など、「伝える側のリアル」が語られました。

ウクライナの「まなざし」に映る真実──川嶋久人さんの取材

最初にご紹介するのは、ウクライナで人々の肖像を撮り続けるフォトジャーナリスト川嶋久人さん。

©川嶋久人

彼が最初にカメラを向けたのは、ザポリージャ原発近くに住む一人の女性でした。SNSで知り合い、打ち解けた彼女が、レンズを向けた瞬間に表情を変えたことを今も鮮明に覚えているといいます。

「がれきや壊れた戦車だけが“戦争の真実”ではない。彼女のような名もなき人々の強い眼差しこそが、真実を語っているのです」

その後も、川嶋さんはホームレスの男性、バーテンダーの女性、避難を拒むネコ好きの女性など、さまざまな人々にカメラを向け続けます。どの写真にも共通するのは、「ただ、平和に生きたい」という切実な想い。

最後の写真、砲撃で亡くなった人の手の画像がプロジェクターに映し出された瞬間、会場の空気は一変しました。

「この手で誰を抱きしめたかったのか、何を守りたかったのか──それを考えずにはいられません」(川嶋さん)

忘れられた“国”を追って──小野寺翔太朗さんの葛藤と決意

続いては、ウクライナや、2023年に消滅した未承認国家「アルツァフ(ナゴルノ・カラバフ共和国)」を取材している小野寺翔太朗さん。

もともとジャーナリスト志望ではなかった彼は、家族の死をきっかけに世界放浪の旅へ。トルコで出会ったクルド人やシリア難民との交流が、報道の道へ進む原点となりました。

「自分たちが迫害や差別に苦しんでいるにも関わらず、家族を失って荒んでいた私を温かく迎えてくれた彼らに、少しでも恩返しができたら……そう思いこの仕事をすることを決めました」(小野寺さん)

各地を渡り歩く生活の中で彼がたどり着いたのがアルツァフでした。この国はアゼルバイジャンとアルメニアの両国に挟まれるような形で存在した国家でした。もともとアゼルバイジャンの領土内のアルメニア人が設立した国で、1991年に独立を宣言し、2023年アゼルバイジャンとの戦争により降伏するまでの32年間この地域を支配してきました。

長いアゼルバイジャンとの闘いに敗れ、アルツァフは国家解体を宣言し、そこに暮らしていたアルメニア人10万人以上が故郷を追われ、難民となりました。そのひとりである9歳のノナちゃんは、父を戦争で失っています。

「お父さんが英雄だったのは知ってる。でも、私はただ、生きて帰ってきてほしかった」

こうした子どもの声は、日本ではほとんど報道されていません。報道されてもアルツァフのことは「反政府テロ組織」。アゼルバイジャン軍は「対テロ作戦」として動き組織を鎮圧させた、など一方的に伝えられてしまっています。

「アルツァフに住んでいた人たちは平和に暮らしていた普通の人たちなんです。私は、かき消されてしまうその声を、伝えていきたい」(小野寺さん)

「伝えること」は時に痛みを伴う──ローザさんとの出会い

小野寺さんは、アルツァフ以外にも2022年からウクライナ戦争も取材しています。戦争初期ロシア軍はウクライナ・ブチャに侵攻し多くの犠牲者を出しました。

そこでの取材中、リーザという明るく優しい女性に出会います。いつも戦災孤児たちの世話をして、笑顔を絶やさなかった彼女が、戦争について尋ねた途端に涙を流した出来事は、小野寺さんの心に深い傷を残しました。

「両親はロシア兵に撃たれ、母は失明、父は歩けなくなった。あまりにも壮絶な過去に、私は言葉を失いました」(小野寺さん)

自分は本当に“聞く資格があったのか”。相手の心をえぐるような取材は正義なのか。強い葛藤を感じ、取材をやめようとした小野寺さんに、先輩の川嶋さんがかけた言葉はこうでした。

「確かに私も同じ状況だったら、写真を撮るのは難しいかもしれません。 けれども、その涙は撮らないといけません。 でないと、彼らの流した涙はなかったことになってしまう」

そして小野寺さんは、再びリーザさんを訪ねます。彼女は語ります。

「ロシアとウクライナは近い国で、まさか民間人を撃つなんて思わなかった。でも、撃たれて、助けてももらえず、金品まで奪われた。ロシア軍は『ウクライナ人を解放するために来た』と主張しています。ですけど、あの行為のどこに正義があるのでしょうか。…でも、あなたが戻ってきて話を聞いてくれて嬉しい。忘れないでほしいの」

リーザさんの顔を見ると、涙ではなくいつもの笑顔があふれていました。

シリア難民を家族として見つめて──小松由佳さんの歩み

最後に紹介するジャーナリストは、シリア難民の暮らしを長年撮り続けてきた小松由佳さん。もともとはヒマラヤ登山家で、K2登頂経験もある異色の経歴の持ち主です。

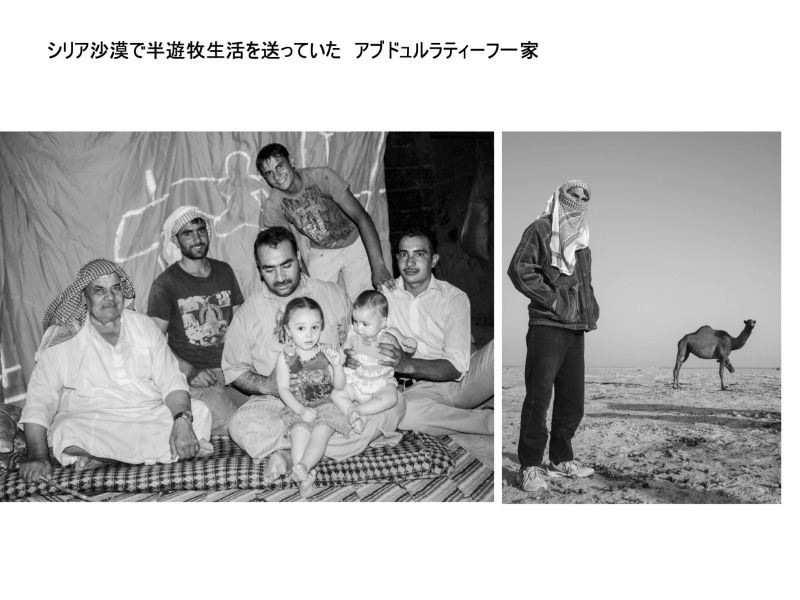

シリアを訪れたのは、まだ紛争が始まる前。オアシス都市パルミラで、ラクダの放牧業を営むアブドュルラティーフという大家族と生活を共にしながら写真を撮り続けていました。

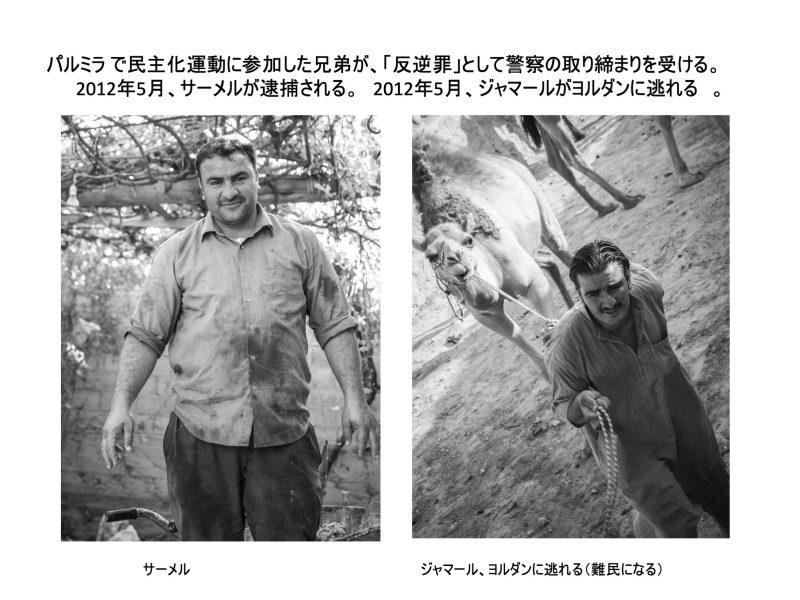

しかし、2011年以降の『アラブの春』をきっかけにシリアでも内戦が勃発。長期独裁政権のアサド側と民主派側の紛争は泥沼化。2024年にアサド政権が崩壊するまで10年以上、混沌とした時代が続きました。

「アメリカやロシアなどの海外勢力が介入することで状況が複雑化していきました。取材していた家族も含めて私が関わった人たちも次々と難民となって国外へ逃れました」

また、アブドュルラティーフ一家の六男のサーメルは反体制運動に関わったとして逮捕され行方不明、のちに亡くなっていたことが判明します。

「あの穏やかな暮らしが、あっという間に崩れ落ちていく姿を、私は目の当たりにしました」

当時の日本では、武力衝突で何名が亡くなった、何が起きたというのは、報道されていても、そこに生きる人がどういう思いで、どんな日常を過ごしているかというのは、ほとんど見えてこなかったと小松さんは言います。

「1人1人に、かけがえのない人生があります。私はその物語を、写真で伝えていきたい。それは大手メディアではなく私たちフリーランスにしかできない強みだと思っています」

小松さんはアブドュルラティーフ一家の兄弟姉妹のひとり、ラドワンさんと結婚し、現在は日本で2人の子どもを育てながら取材を続けています。

「伝える」ということの意味

この日語られたのは、ニュースの裏側にある“人の物語”でした。爆撃や数字では語れない、生きる人たちの表情、涙、声なき叫び。

フォトジャーナリストは、ただ写真を撮る人ではありません。そこに生きる人の人生を見つめ、寄り添い、ときに心を痛めながらも、「伝える」ことでその存在を記録する人たちです。

世界の片隅で起きていることは、決して私たちに関係のない話ではありません。川嶋さんの言葉が、そのことを静かに教えてくれます。

「彼らは遠い国の人たちではありません。僕たちと同じ“人間”なんです」