大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンで、「第11回地球女性からだ会議®︎2025」が開催されました。テーマは「女性のエンパワーメントに未来のヘルスケアはどう貢献できるのか」。

社会が目まぐるしく変化し、多様性が重視される今、性別や年齢、ライフスタイルに応じた健康支援の在り方が問われています。本イベントでは、従業員の健康課題に積極的に取り組む企業を表彰する「女性からだ会議®︎大賞2025」が実施され、未来型社会を象徴する場で、ヘルスケアの新たな可能性が示されました。

大賞を受賞したのは三井住友信託銀行。妊娠・出産、がんや更年期など、女性が直面する様々なライフイベントと仕事の両立に配慮した取り組みが評価されました。また、事業者部門大賞にはフィットネス事業を展開する株式会社ルネサンス、特別賞には温熱・冷却ケアなどの製品を手がける株式会社G-Placeが選ばれ、それぞれ異なるアプローチで“からだと社会”をつなぐ活動が注目を集めました。

未来のヘルスケアは、テクノロジーの進化だけでなく、こうした現場の工夫や意識の変化によって支えられていくことを、改めて考えさせられる機会となりました。

女性の“からだ”と未来社会を考えるシンポジウムとは?

「地球女性からだ会議®︎」は、女性の健康教育と予防医療の推進を通じて、持続可能なウェルビーイングの実現を目指す取り組みとして、2014年から毎年開催されているシンポジウムです。2025年の第11回目は、大阪・関西万博のウーマンズ パビリオンにて行われ、企業による「女性の健康フレンドリー宣言」を支援する場として位置づけられました。会場には、女性の健康課題に配慮した職場づくりや支援制度を積極的に導入している約40社が参加し、うち13社が自社の取り組みをプレゼンテーション形式で発表。さらに、個別ヒアリングや選考を経て、大賞や事業者部門大賞などの各賞が決定されました。

このイベントが注目を集めるのは、単なる表彰にとどまらず、今後の社会に求められる“新しいヘルスケアのかたち”を企業活動の中に見出していく姿勢にあります。特に、個別化された施策の推進に向けてテクノロジーの活用を視野に入れている点は、まさに未来の社会に向けた取り組みそのものと言えるでしょう。今後は、地方の中小企業やスタートアップ企業の活動支援にも広がっていく予定であり、多様な立場からの連携が「未来のヘルスケア」の輪郭を形づくっていくことが期待されています。

未来のヘルスケアを実践する企業へ 「女性からだ会議®︎大賞2025」受賞企業の取り組み

女性が安心して働き続けられる社会を実現するには、制度や意識のアップデートだけでなく、企業がどのようにその変化を受け止め、行動に移していくかが問われます。地球女性からだ会議®︎2025では、「女性の健康フレンドリー宣言」を行った企業の中から、特に先進的な取り組みを行っている3社が表彰されました。妊娠・出産、がんや更年期といったライフイベントに寄り添う仕組みの整備、心と体の両面を支える健康プログラム、日常の中で使える製品開発など、それぞれのアプローチから“からだ”と“社会”の新しい関係を形づくっています。

ここでは、大賞・事業者部門大賞・特別賞を受賞した3社の取り組みを紹介しながら、未来のヘルスケアがどのように社会の中で息づき始めているのかを見ていきます。

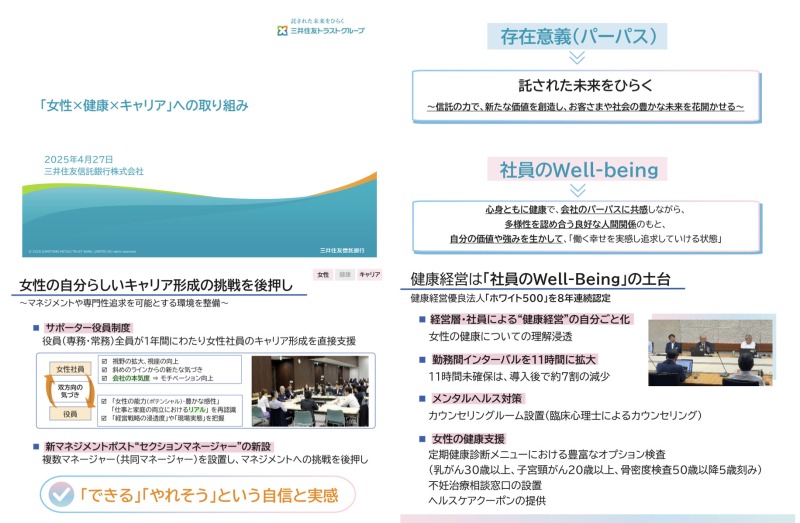

【大賞】三井住友信託銀行株式会社

三井住友信託銀行は、従業員一人ひとりのライフステージに寄り添った健康支援を全社的に推進してきたことが高く評価され、「女性からだ会議®︎大賞2025」の大賞を受賞しました。

同社では、妊娠・出産、がん、更年期といった女性特有の健康課題と仕事の両立に向けた施策を、単なる制度の導入にとどまらず、社内全体にわかりやすく言語化・整理したうえで浸透させています。

「自分にもできる」「やってみようと思える」――そんな実感を持てるようなサポート体制を築いてきたことが、従業員の安心感や働きやすさにつながっており、こうした前向きな姿勢と継続的な取り組みが受賞の決め手となりました。社会全体で多様な働き方が求められる今、未来のヘルスケアを実現するには、まず企業がこうした“意識の土壌”を育てていくことが欠かせないのかもしれません。

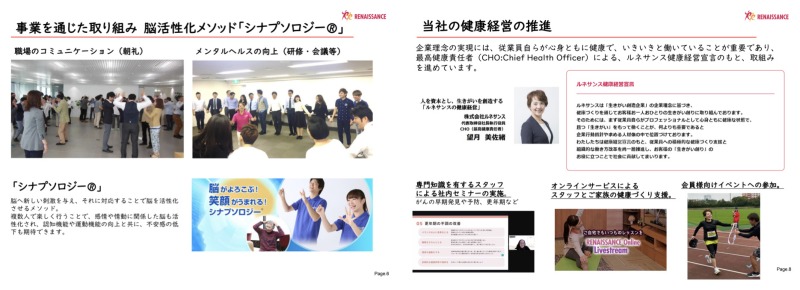

【事業者部門大賞】株式会社ルネサンス

フィットネスや健康支援サービスを展開する株式会社ルネサンスは、女性の健康に配慮した独自のプログラム開発に取り組んできた企業です。今回の受賞では、認知機能の低下予防に効果があるとされる「シナプソロジー®︎」と呼ばれるプログラムの開発・提供に力を入れてきた点が高く評価されました。

特に注目されたのは、この取り組みがエビデンス(科学的根拠)に基づいて設計されているだけでなく、女性主体のチームによって企画・推進されていること。実際のユーザーに近い視点を持つ女性たちが中心となって開発を進めたことで、現場のニーズをより的確に反映している点も評価につながりました。

未来のヘルスケアにおいては、誰かに「提供される」ものではなく、ユーザー自身が関わり、共に作り上げていく姿勢がますます重要になります。ルネサンスの取り組みは、まさにその先駆けと言えるのではないでしょうか。

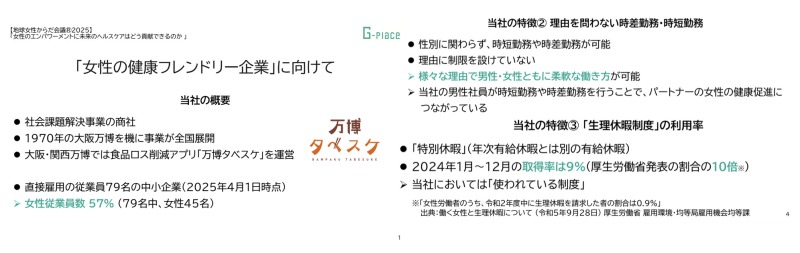

【特別賞】株式会社G-Place

中小企業にとっても持続可能な健康支援のモデルとなる取り組みを実践している企業として、特別賞を受賞したのが株式会社G-Placeです。今回の受賞では、経営トップの明確なコミットメントと、それを支える柔軟な施策設計が高く評価されました。

制度そのものが形だけでなく、実際に使われているという点も大きな特徴です。従業員の立場に立った制度設計がなされているため、無理なく取り入れやすく、企業規模にかかわらず真似しやすい実践例として注目を集めました。

未来のヘルスケアは、大企業だけでなく、地域や中小規模の企業に広がっていくことで初めて社会全体に根づいていきます。G-Placeのような事例は、未来のヘルスケアが一部の特権ではなく、“誰もが享受できるもの”であるために必要な一歩を示しているのかもしれません。

変わり始めた“健康”の捉え方 データと意識が導く未来の組織づくり

パネルディスカッションでは、企業・官公庁・経済団体・スタートアップといった多様な立場から4名が登壇し、「女性のエンパワーメントに未来のヘルスケアはどう貢献できるのか」をテーマに、それぞれの取り組みや視点を共有しました。

民間企業の代表からは、健康課題がキャリアに与える影響についての調査結果や、組織内の認識のギャップに気づくことの重要性が語られ、従業員の意識変容を促すデータの力が改めて注目されました。経済産業省の菊川氏は、性差に基づく健康課題が女性活躍の障壁となっている現状を可視化し、企業の取り組みを統一指標で検証する国の新たなプロジェクトを紹介。女性の健康支援を成長戦略の一環として位置づけ、テクノロジーの活用がカギになると述べました。

さらに、日本商工会議所青年部の木村氏は、男女共同参画を進めるためには制度だけでなく、リーダーのマインドセットの変革が不可欠であると指摘。AIや感情データを活用した組織開発を手がけるInterbeingの吉平氏は、人間の“感覚”をデータとして定量化することで、より良いコミュニケーションや職場環境の実現が可能になると語り、テクノロジーが人間らしさを支える未来の姿を示唆しました。

職場の健康施策が「制度」から「戦略」へと変化していくなかで、可視化、共感、共創のサイクルが企業や社会全体にどう根づいていくか――。未来のヘルスケアは、まさにその問いへの挑戦でもあるのかもしれません。

「未来のヘルスケア」は今この瞬間から始まっている

未来のヘルスケアは、最先端のテクノロジーや医療の進化だけで実現するものではありません。制度を「整える」だけではなく、それをどう「活かすか」、どう「伝え、共有するか」という企業や個人の意識があってこそ、社会全体に変化が生まれます。

「地球女性からだ会議®︎2025」は、女性の健康課題を起点に、職場や社会がどのように変化し得るのかを多面的に示したイベントでした。

企業、行政、そして個人が、それぞれの立場から“からだ”と向き合い、“働く”を見つめ直す。こうした動きが広がっていくことが、真に多様性のある未来社会の土台になるのではないでしょうか。

誰もが自分らしく、健やかに働ける社会の実現に向けて。

「未来のヘルスケア」は今、静かに、しかし着実にかたちを変え始めています。