4月29日は「昭和の日」。2006年まで「みどりの日」と呼ばれていたが、07年から名称が変更され、ようやくこの名前で定着しつつあります。この昭和の日に合わせて、博報堂100年生活者研究所では、昭和という時代を振り返り未来について考える「これまでの幸せ、これからの幸せ展」を開催。会場は、研究所が拠点とする東京・巣鴨のカフェ「かたりば」。この展示を通じて、100年というスパンで、日本人の幸せに対する価値観の移り変わりを多角的に考える機会を提供します。

日本人の幸福度が低いという現実

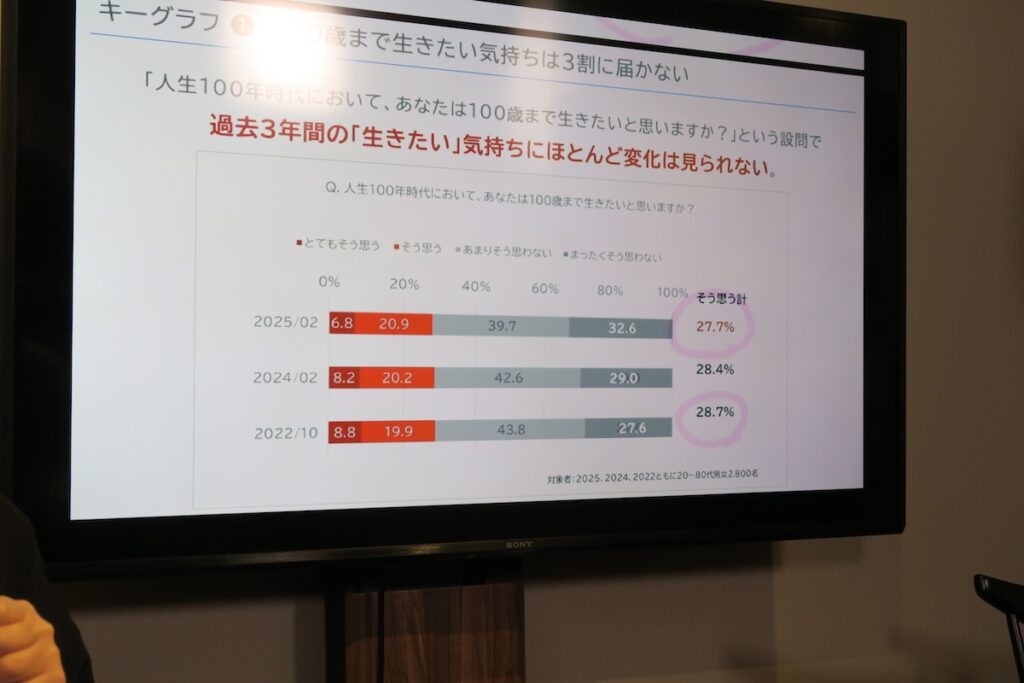

100年生活者研究所では、2022年の設立以来、「あなたは100歳まで生きたいと思いますか?」という問いを定点調査してきました。設立当初の回答では「生きたい」と答えた人は28.7%。最新の2025年2月の調査でも27.7%と、ほぼ横ばいという結果でした。

所長の大高香世氏は、次のように現状を分析します。

「日本は世界でも有数の長寿国ですが、100歳まで生きたいという人が3割に満たない。この数値は他国と比べても著しく低いものです」

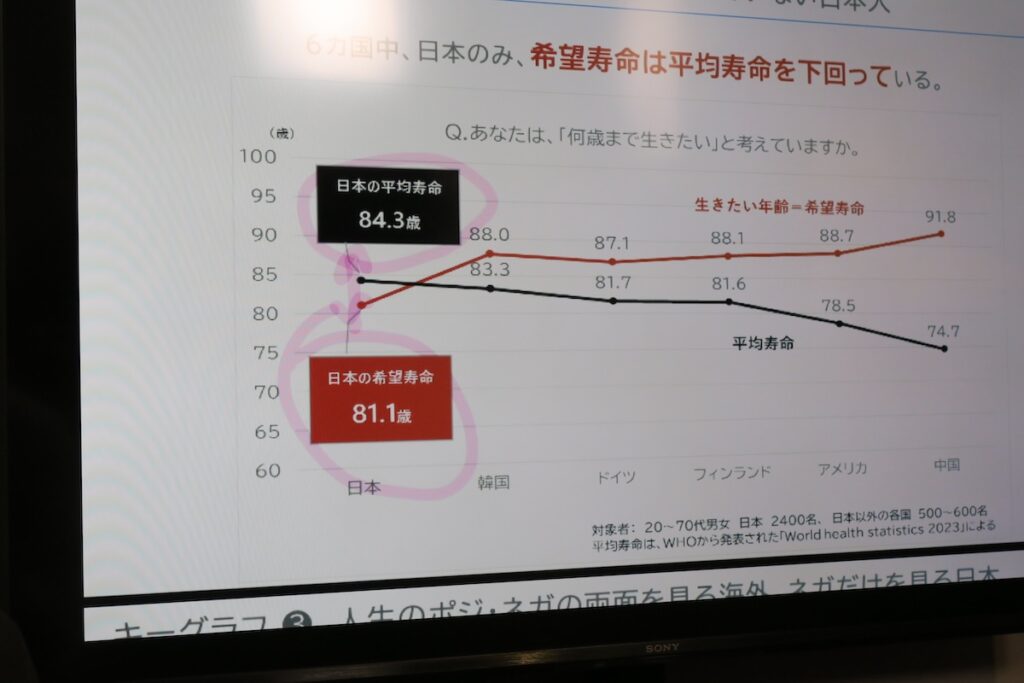

特に注目すべきは「希望寿命」と呼ばれる、自分が望む寿命の意識です。アメリカ、中国、フィンランドなど、他国では実際の平均寿命よりも高い希望寿命が挙げられることが多いですが、日本人はその逆。長生きできる国であるにもかかわらず、「生きたい」と願う気持ちが追いついていないようです。

さらに調査項目の中では100歳まで生きることについての意識についても各国で調査を行っています。意識項目の「100歳まで生きることは不安が増える」「周囲に迷惑をかけたくない」といった否定的な理由には各国多くの賛同が集まりました。そして大高氏は日本人の特徴として以下の意識項目「チャンスが増える」「人の役に立ちたい」「幸せそうに見える」といった前向きな理由への共感が極端に低かったことを指摘しました。このギャップが示すのは、長寿に対する日本人の価値観のネガティブさです。

「100歳まで生きることに対してどうしても不安の方が大きく感じられてしまうという現状、これを感じてしまいました」

健康、金銭面、交友関係、さらに社会・政治的な不安が多い中、日本人の「生きたい」という気持ちが国際的にみても低いことをデータでも見せつけられる結果となりました。

「まずは“生きてみたい”と思える希望を持てることが、100年時代を楽しく過ごす第一歩。研究所ではその意識の変革を目指して活動しています」(大高氏)

これからの100年人生 研究所にできること

100年生活者研究所は、カフェの運営と共にいかに100歳まで生きることへ希望を持ってもらえるか、それをテーマとして活動している。

「まずはタカラトミーと共同開発した『100年人生ゲーム』をご紹介します。従来の人生ゲームが財産の多寡を競うものであるのに対して、このゲームでは『幸せ=ウェルビーイング』を指標としています」

参加者は「ウェルポ(ウェルビーイングポイント)」を集めながら、100歳の誕生日をゴールに人生を歩むものです。

「お金ではなく“幸せ”を集めていくゲームです。実際に100年を生きる感覚を、楽しみながら体験してもらうことを目的としています」(大高氏)

このゲームでの意識改革の取り組みは好調なようで、現在メーカーでも品薄状態だとか。

次にカンテレで製作された「笑ライフ ~100年楽しく!ウェルビー人生~」です。カズレーザー、藤本美貴、二瓶有加をMCに迎え、100年の人生をより豊かに暮らすためのヒントを提案する番組として、昨年放送されました。

また、学術的には東京大学大学院で「人生100年時代のウェルビーイング・マーケティング」の講座を開講。若い学生たちと一緒に人生100年時代の暮らし方・働き方を模索しています。

そして、ネット媒体でも研究所の研究員たちがそれぞれ独自のテーマで調査を行い、定期的に記事を発信しています。

「特に面白いのが大原美弥子研究員の『圧倒的に長くなった定年後のすごし方』についての記事です。65歳の定年を迎えてもまだまだ続く人生。それをいかに充実させるか。それについて自らの体験も交えて記事にしているので非常に読みごたえがあるかと思います」(大高氏)

2023年には研究員たちの成果を『100年生活白書』としてまとめています。また研究員たちの調査は巣鴨のカフェでのインタビューや、14,000人が登録するオンラインラボでのアンケートを通じて行われ、これまでに延べ2000人以上の声が集まっており、今後の100年生活を考える上で重要なデータとして蓄積されています。

「これまでの幸せ、これからの幸せ展」で見えるもの

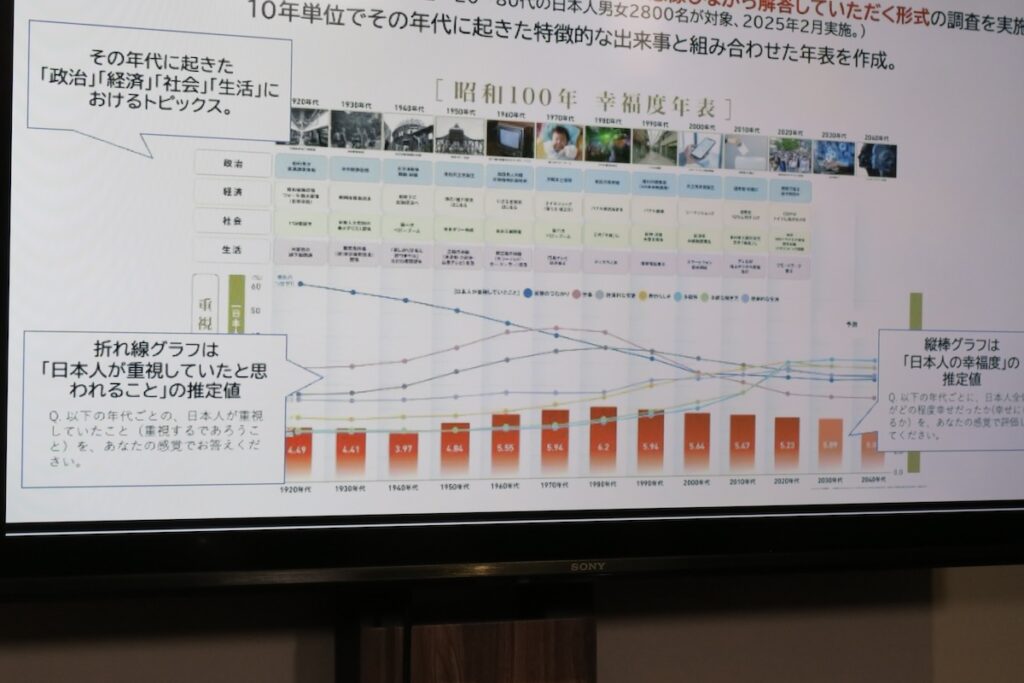

昭和100年の節目にあたる今年、研究所は過去100年の幸福度を可視化した「幸福度年表」を展示。1920年から現代、さらには2030年、40年までの予測も含めた年表で、人々が何を重視してきたかを示します。

棒グラフで示した幸福度の変遷は「とても幸福」を10点として表しています。グラフは戦中1920年に最大に落ち込み、戦後からバブル期にかけて上昇。1980年代で最大値の6.2を指したのをピークに少しずつ下がり始め、未来に向けてはさらに低下する予想となっています。

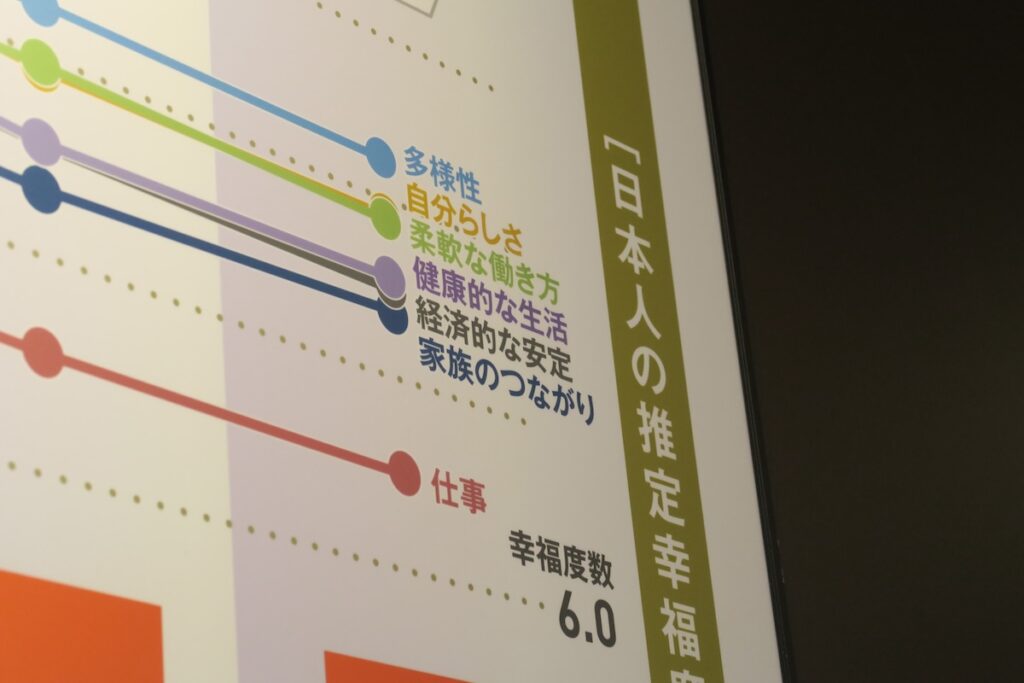

また、折れ線グラフで表示される、「重視される価値観」の変化も興味深い!価値観は①「家族のつながり」、②「仕事」、③「自分らしさ」、④「健康的な生活」、⑤「経済的な安定」、⑥「柔軟な働き方」、⑦「多様性」、この7項目に分類されました。

戦後直後には「家族とのつながり」が最も高く次いで「仕事」「経済的な安定」と続いていました。しかし、現在ではそれに代わって「多様性」や「自分らしさ」へとシフトしています。

「特に注目すべきは、幸福度の曲線が『仕事』や『経済的安定』と一致している点です。つまり、私たちが『幸せ』と感じていたものは、主に経済に支えられていたとも言えます」(大高氏)

とはいえ、「家族のつながり」は年々下がる傾向にあり、逆に「多様性」「柔軟な働き方」「健康的な生活」など、より広範な価値観が拮抗してくる未来が見えています。

「かつては経済成長が幸せを支えていた日本。しかし今後は、それだけに依存しない「新しい幸せのかたち」を模索する時代に入ったのかもしれない」

大高氏はこう締めくくりました。

映像と写真で伝える、100年の軌跡と未来

会場では、昭和の100年とこれからの100年をそれぞれ100秒で描いたAI映像作品も公開。単なる歴史紹介ではなく、研究所が導き出した「幸せの仮説」に基づいた映像だといいます。

さらに、写真家エドワード・ホール氏とのコラボによる「100Wプロジェクト」では、カフェに集まる常連客のポートレートを展示。彼らの生きざまを通して時代を超えて変わらないもの、そしてこれから変わるものが写真から語りかけてきます。

「始めにインタビューをさせてもらったのですが、皆さん自身の話をされるときとてもいきいきと輝いていて、彼らがとても充実した人生を歩んでこられたことがすごくわかった」

そう話すエドワード氏は2枚のポートレートについて説明されました。

「撮影のときすごく緊張されているようだったが、話しているうちに徐々に顔が柔和になって、とてもいい表情をしてくれるようになりました」

写真の表情からもわかるように、エドワード氏が彼らとの距離感をとても大切に時間をかけて撮影していることが伝わってきました。彼は今後もこの活動を続けていくとのことです。

今回カフェで開催される展示は、過去の知見と未来のヒントを結ぶ、まさに“100年の懸け橋”となる企画といえます。戦後からこれからの「しあわせ」のかたちを学び、これからの長い人生をどう生きるか考えてみてはいかがでしょうか。

尚、今回の展示に合わせてカフェ「かたりば」オリジナルメニュー「しあわせの昭和プリンパフェ」も1000円で販売しています。ほどよい硬さのプリンとラムネ入りアイスの組み合わせが絶妙な一品。こちらもぜひ食べてみて!

特別企画展「昭和100年特別企画 これまでのしあわせ これからのしあわせ」

場所:Sei-katsu-sha Café かたりば(東京都豊島区巣鴨3-34-3 西村商店第二ビル3F)

日程:2025年4月23日(水)~6月27日(金) 営業時間12:00~17:00

※不定休のため来店の際は下記の電話番号にてご確認ください。

TEL:03-5944-5804