「社会人になってから、何かに本気で取り組んだ経験がありますか?」

リスキリングや学び直しの重要性が叫ばれる昨今、働く人々には“学び続ける力”が求められています。しかし、日々の業務に追われる中で、自発的に勉強や自己研鑽に時間を割けている人はどれほどいるのでしょうか。学ぶべきと頭では理解しつつも、実行には移せない――そんなギャップを抱える社会人も多いはずです。

こうした現状に着目し、多様な人材を人的資本と捉え、人材ソリューションで可能性を創造する「人的資本創造企業」・日研トータルソーシング株式会社は、「社会人時代に力を入れていること=シャカチカ」と定義。その実態を探るべく、全国の社会人800名を対象としたアンケート調査を実施しました。

調査結果からは、社会人の“学び”に対する意識と行動のあいだにある、静かなズレが浮かび上がってきました。

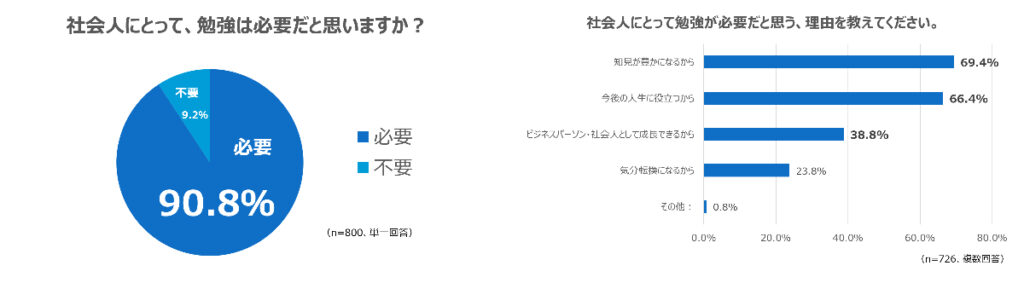

社会人の9割が「勉強は必要」と答えた理由とは?

日研トータルソーシングが実施した調査によると、社会人の実に90.8%が「社会人にとって勉強は必要」と回答しました。その理由として最も多く挙げられたのは「知見が豊かになるから」(69.4%)、続いて「今後の人生に役立つから」(66.4%)といった、自身の成長や将来への備えに対する意識がうかがえる結果となっています。

この数字だけを見れば、社会人の多くが“学び”の価値をしっかりと理解しているように見えます。学生時代のように「与えられる学び」ではなく、社会人になってからの「選び取る学び」に対する前向きな姿勢が表れているとも言えるでしょう。

特に、仕事に直結する知識だけでなく、人生を豊かにするための知見を得たいとする声が多かった点は興味深い傾向です。ただし、こうした意識の高さが、実際の行動とどれだけ結びついているのか――その問いに対しては、次の調査結果が示唆に富んでいます。

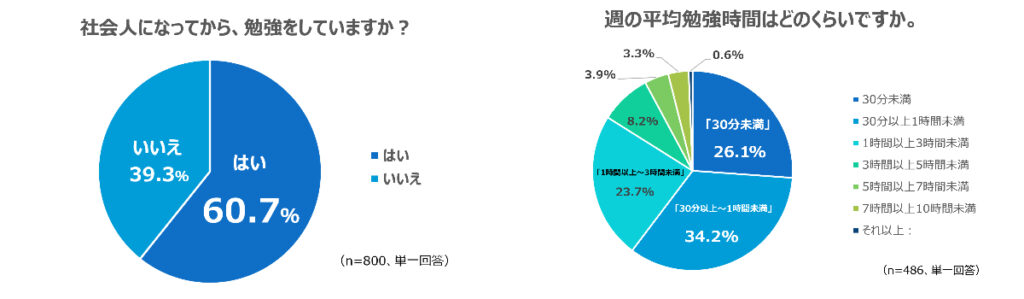

実行できているのは6割、浮かび上がるギャップ

「学びは必要」と感じている人が9割を超える一方で、実際に社会人として勉強していると答えた人は全体の約6割にとどまりました。この結果からは、“必要性は理解しているが、行動にまでは結びついていない”という現実が見えてきます。

さらに、勉強していると回答した人に週あたりの勉強時間を尋ねたところ、最も多かったのは「週1時間未満」で、実に6割以上を占める結果に。つまり、勉強をしていると自覚している人の中でも、その多くはごく限られた時間しか確保できていない状況です。

この背景には、日々の仕事や家庭の事情、時間的余裕のなさなど、さまざまな要因があると考えられます。調査では、特に若年層において「時間がない」という理由が突出して多く挙げられており、学びたい気持ちはあっても、それを日常に落とし込むハードルが高いことがうかがえます。

「学ぶべき」と感じながらも、現実にはなかなか一歩を踏み出せない——そんなジレンマが、今の社会人に共通する課題と言えるのかもしれません。

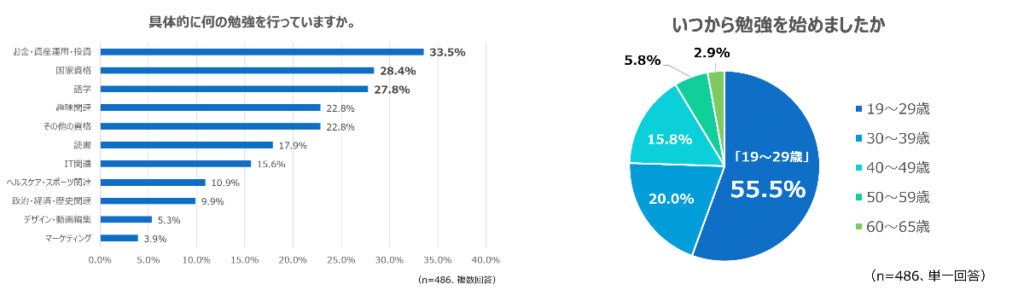

社会人が今、学びたいテーマは「お金」と「資格」

では、実際に社会人はどのようなテーマで学んでいるのでしょうか。調査によると、勉強している人が取り組んでいる内容として最も多かったのは、「お金・資産運用・投資」でした。特に30〜39歳の層でこの回答が多く見られ、将来の生活設計や経済的な自立に向けた関心の高さがうかがえます。

次いで多かったのは「国家資格の取得」や「語学の習得」。そのほか「趣味・教養目的の学び」や「その他の資格」といった、自己成長やライフスタイルの充実に関わる内容も多く挙げられました。注目すべきは、これらの学びの多くが必ずしも“仕事のため”ではないという点です。

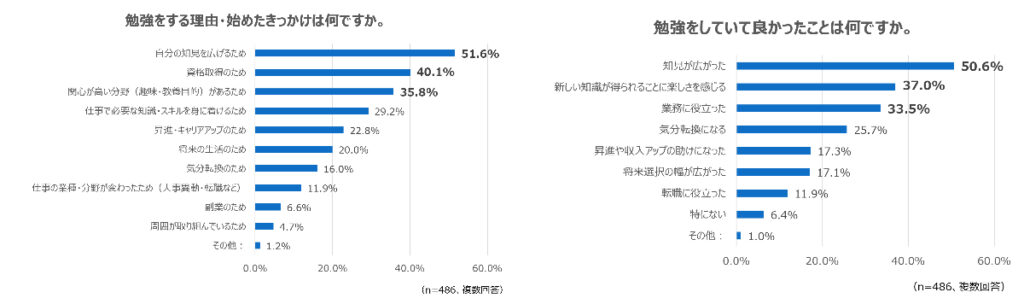

実際、学びを始めた理由についても「自分の知見を広げるため」や「興味のある分野だから」といった、自発的・内発的な動機が上位を占めており、「業務に必要だから」や「昇進のため」といった職務的な理由は3割に満たない結果でした。

この傾向からは、現代の社会人にとっての学びが、キャリアアップだけでなく、“自分らしく生きるための手段”として捉えられていることが見えてきます。

なぜ学ばない? 社会人が抱える“やらない理由”

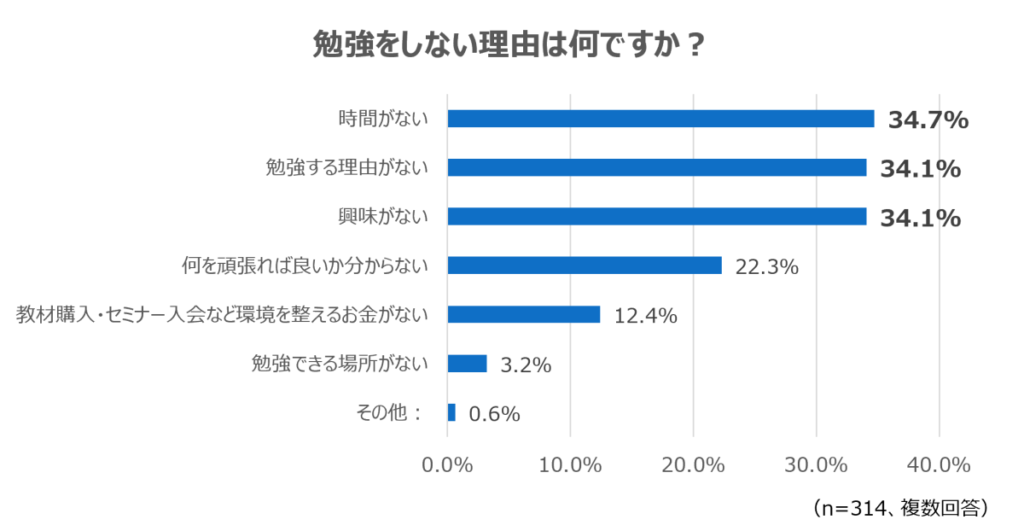

一方で、「勉強していない」と回答した社会人も全体の約4割を占めており、その理由には多様な背景が垣間見えます。最も多かったのは「時間がない」という回答で、特に19〜29歳の若年層ではその割合が顕著でした。仕事に慣れるまでの時期や生活の変化に伴い、勉強に充てる余裕を持ちにくい実情があるのかもしれません。

次に多かったのは、「勉強する理由がない」「興味がない」といった動機や目的の欠如。つまり、必要性は感じていても、何を学べば良いのか、どこから始めればいいのかが見えずに、行動に踏み出せない人が多いことがわかります。

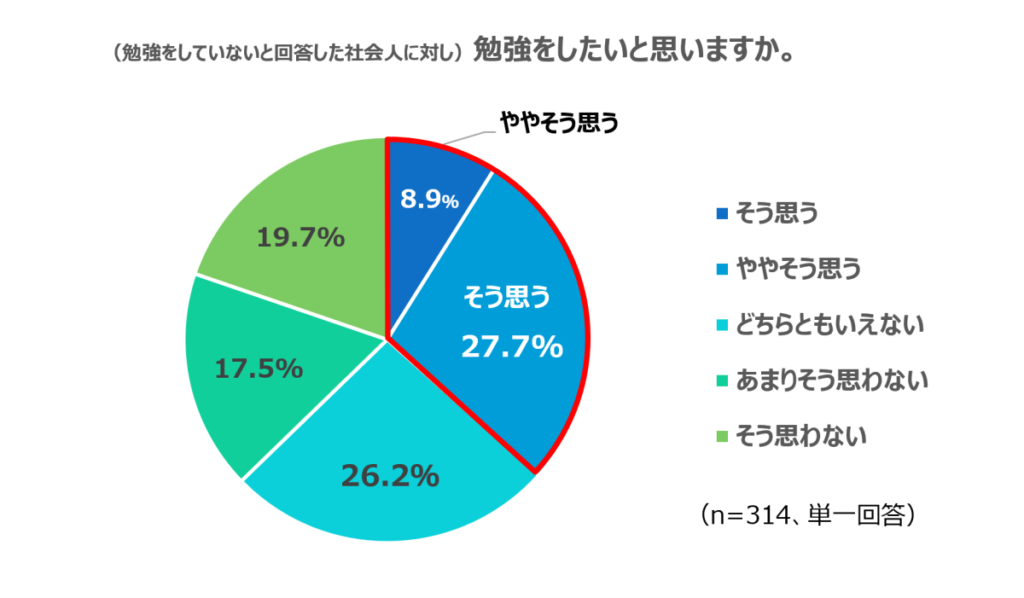

また、「何を頑張ればいいか分からない」という声もあり、自分にとっての“学ぶ意味”を見出せないまま、日常の忙しさに流されている現実も見えてきます。加えて、勉強していない人のうち、今後「勉強したい」と思っている人は4割未満にとどまり、勉強への意欲自体が高くない傾向も浮き彫りになりました。

この結果からは、時間や関心といった表面的な理由だけでなく、「学び」に対する心理的な距離感が、社会人の行動を左右していることが見て取れます。

学びはしたい。でも「今じゃない」社会人の矛盾

今回の調査では、社会人の約9割が「勉強は必要」と答えながら、実際に勉強しているのは6割にとどまり、さらにその多くが週1時間未満という現実が明らかになりました。必要性を理解していても、実際に行動に移せない――この“意識と実践のギャップ”は、なぜ生まれるのでしょうか。

その背景には、時間的な制約だけでなく、「やらなければ」と思いながらも気が重いという心理的ハードルがあるように感じられます。たとえば、何を学べばよいのか分からない、成果がすぐに出ないことへの不安、継続できる自信がないといった“はじめの一歩”へのためらいです。また、「勉強=努力が必要でつらいもの」という先入観が、自然と行動を遠ざけている側面もあるでしょう。

加えて、働きながら学ぶことは、時間・体力・モチベーションといった多くのリソースを必要とします。業務に忙殺される日々のなかで、優先順位を下げてしまうのも無理はありません。

こうした現実を考えると、社会人の学びには「高い意識」よりも「小さなきっかけ」や「日常に寄り添う仕組み」のほうが必要なのかもしれません。学びを大げさな目標にするのではなく、無理のないペースで、興味のある分野から始めてみること。それが結果的に、学びを生活の一部に取り入れる第一歩になるのではないでしょうか。

学びに必要なのは“立派な目標”より“小さな好奇心”

社会人の学びにおいて、本当に必要なのは「キャリアアップのため」や「将来の備え」といった大きな目的ではなく、「ちょっと気になったからやってみた」というような、ささやかなきっかけなのかもしれません。

今回の調査では、知識を深めたい気持ちはありながらも、時間や動機の不足から学びを始められていない人が多く見られました。その背景には、「勉強は立派な理由がないといけない」と思い込んでいる空気もあるのではないでしょうか。

ですが、学びの入り口はもっと自由であっていいはずです。興味を持ったテーマについて少し調べてみる、読んでみる、話してみる。そうした行動の積み重ねが、いつの間にか自分自身の成長につながっていくのではないかと感じます。

社会人としての学びは、自分の人生をより豊かにするための手段のひとつ。必要なのは立派な「目標」ではなく、自分にとって自然に動き出せる「きっかけ」なのではないでしょうか。